跟随本次展览一起来澳的陕西省文物局副局长周魁英向吴音介绍说,秦始皇陵封土四周都有城墙,光城墙以内的面积就有2.63平方,陵区总面积56平方公里。虽然秦始皇陵本身没有打开,但是皇陵外围陪葬坑的挖掘考古一直在进行,每年都有新发现。

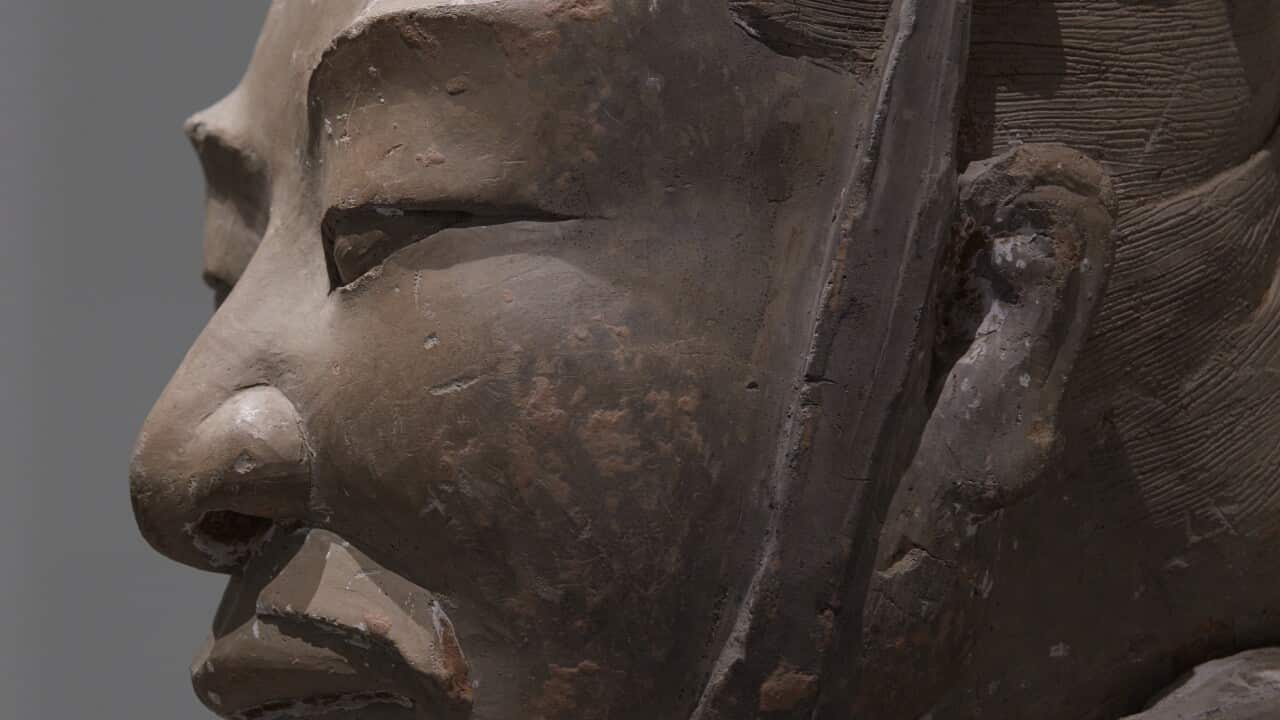

在NGV展出的秦始皇兵马俑里,8具兵俑主要来自将军、中级军吏,弩兵、武士、文官五个不同的类别。考古人员究竟是通过什么分辨这些不会说话的陶俑的身份的呢?熟悉兵马俑的修复专家兰德省告诉我:兵俑的帽子和发型,是辨别他们等级的一个重要方式。一般士兵不戴冠,而军吏戴冠,普通军吏的冠与将军的冠又不相同。比如,将军戴鹖冠,军吏戴平冠,弩兵头发梳成上翘的椎髻。

兰德省还说,其实最初的兵马俑不应该是“灰头土脸”,而是彩色的——不光衣服有颜色,面部也有彩绘画出不同的特征,包括双眼皮和睫毛。但是彩绘陶俑颜料多为矿物质颜料,且俑坑历史上曾经遭受过火焚、塌陷、洪水浸泡等,因此绝大多数陶俑身上的彩绘已大部分脱落,仅存残迹,只有极少数陶俑身上的彩绘相对保存较好。此外,兵马俑长期埋藏于潮湿的填土中,地下有害因素对彩绘造成的侵蚀也相当严重,致使生漆底层老化严重,失去了对陶质基础的原有粘附力,颜料层也变得很松散。而彩绘层与填土之间的粘接力却较为牢固,在彩绘表面形成淤泥层。因此,陶俑在出土时,身上的彩绘极易出现分层和脱落现象,大部分粘在了与其接触的填土上。出土后残留在兵马俑上的彩绘,离开了地下湿度充分的保存环境,失水现象非常严重。当饱水的漆层开始干涸并出现裂缝时,变形就会随之出现。漆层在干燥的过程中,底层剧烈收缩并严重起翘卷曲,从而导致整个彩绘层与陶俑本体的脱离。

兰德省说,这几年经过努力,文物修护研究员已经可以将在剥落并混在土中的颜色从土壤中分解出来,回贴到原来的兵马俑身上,从而复原他们的色彩斑斓。不过,这样的彩绘兵马俑要去西安才能看到。

READ MORE

秦兵马俑在美被偷拇指,中方震怒