“当你知道表演是假的,反而能自在地展现被压抑的另一个自己。”在中国做过十多年高校戏剧老师的徐娴(Angela Xu)说。

她在悉尼的华人群体导演了许多场即兴戏剧体验的workshop,试图引导人们用自发的表演来寻找一个问题的答案,那就是:我们漂洋过海来到澳大利亚,如何找到归属感?身为移民,应该具备怎样的自我修养?

这也是悉尼另一位华人女性虞美丽(Sophia)所关心的话题——在她定期组织的读书会中,华人们会以“异乡人”身份聊“异乡事”,也常纯粹谈谈澳大利亚本土小说——所以,从这个意义上来说,归属与融入,也是许多华人正在集体思考的事儿。

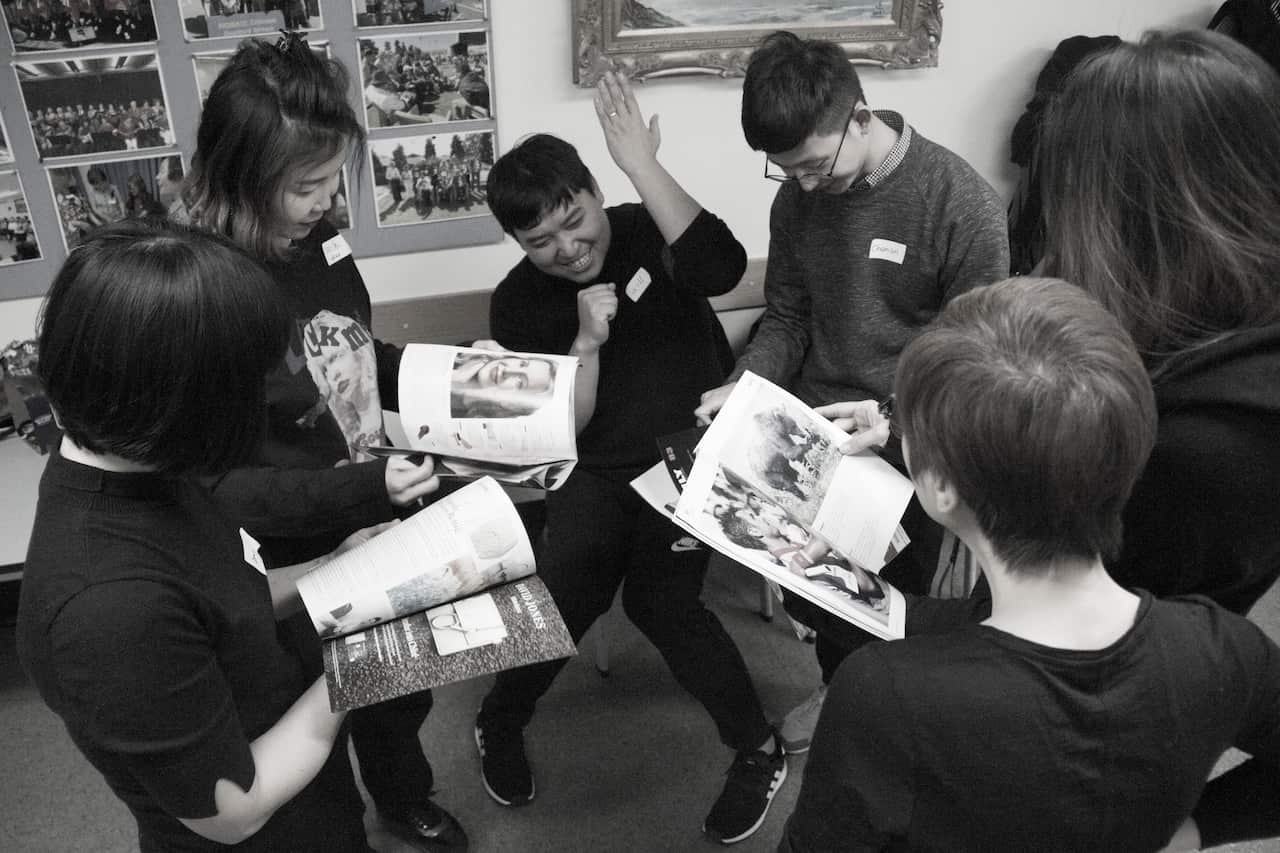

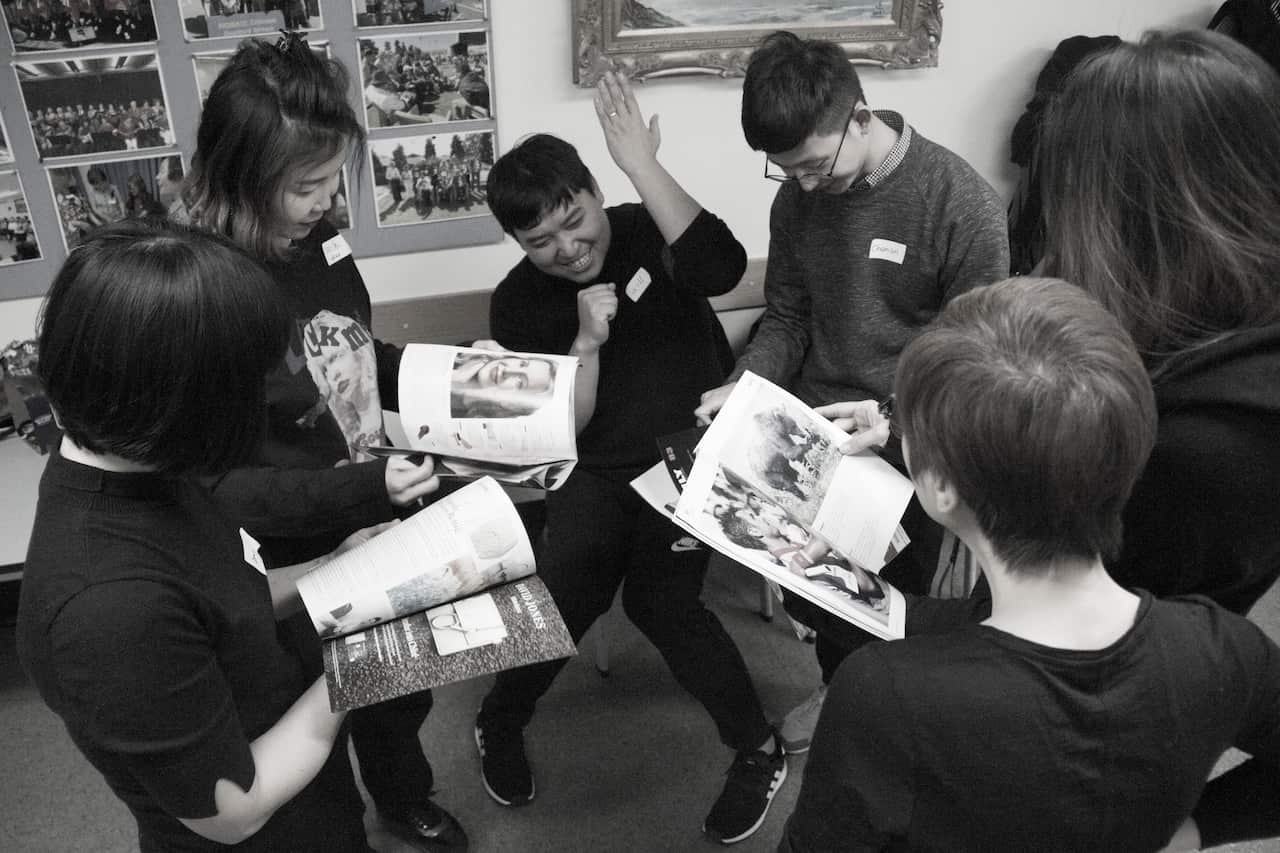

7月中旬,徐娴和虞美丽共同发起了一个名为“一个移民的自我修养”的活动,20多名从中国各地移民来澳的华人围在悉尼Chatswood的工作室,在两个小时的时间投入了创意戏剧编排。 “不需要事先准备,不需要有表演的经验。”导演徐娴说。据她介绍,这个创意戏剧的活动是即兴戏剧的一种,这种在西方流行多年的戏剧形式,没有预设的剧本角色或台词,参与者通过彼此间的聆听和交流,根据自己的故事创造出剧情并呈现,通过分享和转换视角的表达,达到理解和疗愈的效果。

“不需要事先准备,不需要有表演的经验。”导演徐娴说。据她介绍,这个创意戏剧的活动是即兴戏剧的一种,这种在西方流行多年的戏剧形式,没有预设的剧本角色或台词,参与者通过彼此间的聆听和交流,根据自己的故事创造出剧情并呈现,通过分享和转换视角的表达,达到理解和疗愈的效果。

Creative drama performance by Chinese migrants in Sydney (AACA创意戏剧工作坊) Source: credit by AACA创意戏剧工作坊

大家都演得很尽兴,其中也包括虞美丽。

她所在的小组表演的主题是十年后的自己,在想象中,十年后的老年退休生活应该是从早晨的瑜伽开始,然后坐上哇哈哈夕阳旅行团的巴士,最终在夕阳西下篝火升起时眺望远方。

画面是略带喜感的,探讨的主题却很现实。身为表演者的虞美丽认为所想探讨的是关于突破困境的思考,“我们作为第一代移民,当我们老去的时候可能面临着父母一代和下一代不会面对的全新困境”,“在新的国家(澳大利亚)开拓出一种更新的方式,既适应华人自身的文化传承,同时又要适应澳洲的环境”。

这一层思考与一项发表在《对话(THE CONVERSATION)》的调查不谋而合。

READ MORE

【观点】越适应澳洲文化的移民越幸福、老去时越不孤独……

这项调查告诉我们,那些适应澳大利亚文化的人与不适应的那些人相比,个人幸福感更强,进入老年后的社会孤立感也会相对较弱,文中还提到,2015年的一项研究发现,来自其他文化/语言背景的老年人患上抑郁症的风险高于英语背景的澳大利亚人。

让移民在陌生文化中慢慢变老的过程变得更舒适,这正是《对话(THE CONVERSATION)》中这份调查所呼吁的,试图让澳大利亚多元文化机构和政府部门担负起更大的责任、鼓励社会的参与。 回到华人移民自身,人们习惯反思从小接受的中国传统文化与澳洲本土文化间的冲突。

回到华人移民自身,人们习惯反思从小接受的中国传统文化与澳洲本土文化间的冲突。

Source: City of Melbourne

徐娴举了个“晒衣服”的例子——在中国,人们喜欢将衣服晾晒在大太阳底下,场所可能是公众视线目力可及的阳台、前院,这种操作换到澳大利亚就变得有点不同寻常。徐娴认为,“更好地敞开自己、适应当地文化”是身为移民的重要修养。

来澳大利亚更久的虞美丽常常在想,在表面上饮食习惯、生活方式看已经融入的情况下,为何移民仍会有孤独和不被接纳的感觉?

在这一点上,虞美丽和徐娴的想法是一致的,那就是在融入澳洲当地文化中不要丢掉自己。

第一步,是对自己说Yes,接纳自己所作出的每一步努力,第二步,参与社区活动、更开放地与周围的社区发生联系沟通——走出自己的文化,这个举动本身便是对含蓄、内敛的传统中国文化的突破。

虞美丽说,“既要让自己站住,又要勇于打开、走出去,是一个移民必须的修养。”

但对非西方文化背景的移民来说,实践“双元文化主义”——即在祖籍国文化和澳洲文化间切换——看起来更现实,要实现却并不那么容易。

在上文提到的调查关注到了一点,非西方文化背景的技术移民在社会关联度(个人与社区其他人的联系数量及强度)一项中的分值较低,尽管从总体而言,这一样本人群的整体个人幸福指数(Australian Unity Personal Well-being Index ,PWI)达到77.27,超过了澳大利亚普通人的指数水平(74.2到76.8不等)。

而这样的现状,也是包括华人在内许多少数族裔移民社区不断探讨、自我反思的意义所在吧。

READ MORE

【我是新移民】登陆澳洲半年我当回能源业管理层

READ MORE

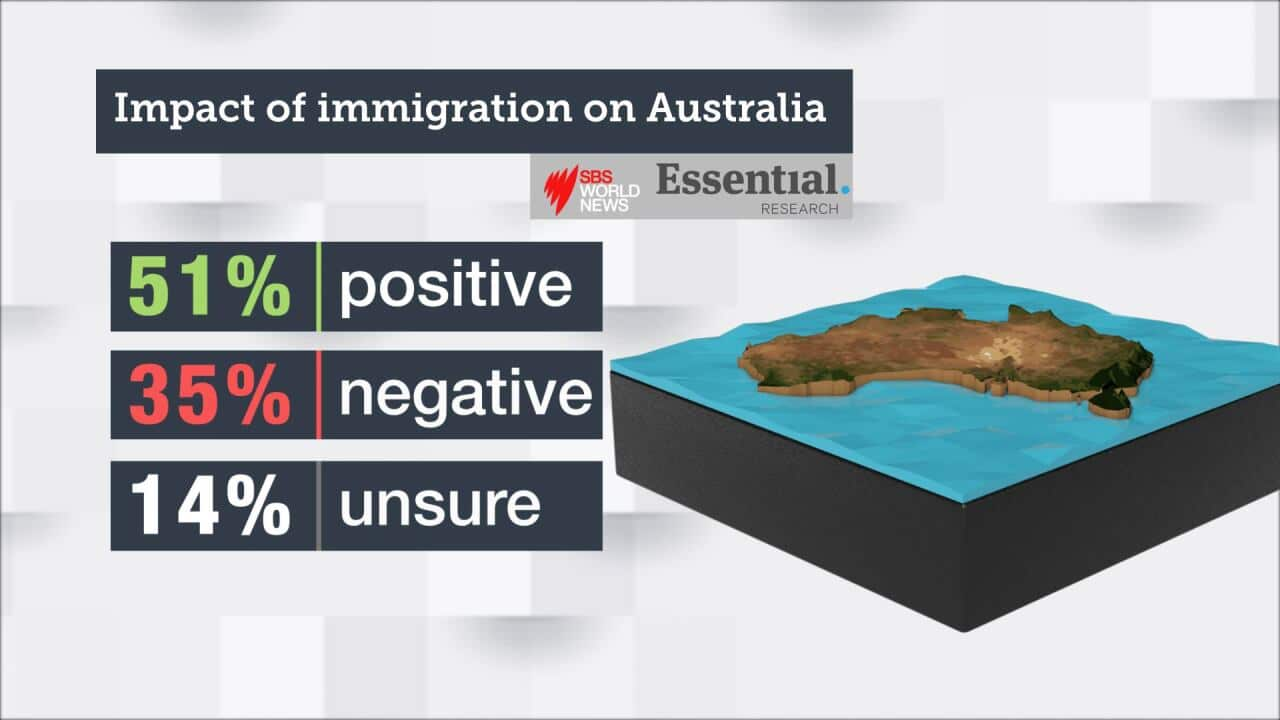

【SBS独家民调】逾半数人认为移民让澳洲更美好