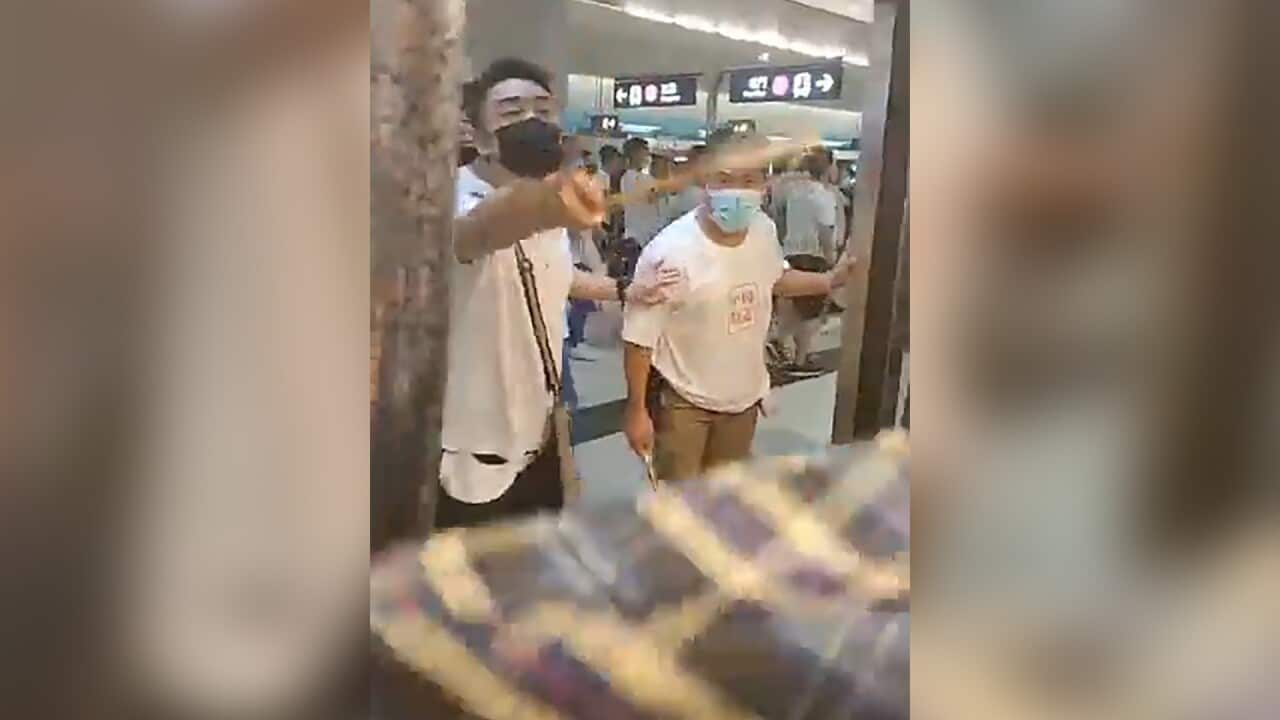

香港国际关系学者沉旭晖在社交网站Facebook撰文,认为2019年7月21日晚上在元朗港铁站大堂、月台及停站列车内所发生的暴力袭击事件,属于「恐怖袭击」,主要基于四个原因:

- 凶徒作出「无差别袭击」,完全针对平民。

- 遇袭者完全没有攻击性,包括老弱妇孺。

- 维持时间长达数小时,属于连续、反覆出现的攻击。

- 目的是制造公众无论在任何地方都对个人安全产生的恐慌。

READ MORE

【無警察狀態?】元朗「暴徒」亂棍打平民

沉旭晖认为,假如元朗事件在世界任何其他地方发生,定义上都属于一场「terrorist attack」(恐怖袭击);当地领袖定必作出「恐袭定性」,要求当局严查事件,并采取一切可行措施稳定人心。但他批评,香港政府翌日作出的回应,将元朗事件与同日有示威者包围中联办并涂污门外中国国徽的事件混为一谈,属彻头彻尾的偷换概念。而公务员事务局前局长王永平亦形容,事件是一场有预谋、有计划的「恐怖袭击」。他认为事件对一国两制有摧毁性影响,希望政府不要低估,若未来几日不能处理妥当,足以令中央考虑,是否需要派解放军来维持香港治安。

对于恐怖袭击(以至恐怖主义)的定义,国际间未有一个普遍接纳的定义;不少司法制度、司法管辖区或政府机关均有不同对「恐怖主义」的定义。同时,不同国家的政府之间亦一直不太愿意制定一个互相认同、具有法律约束力的定义;其中一个难处则是由于这个字眼在现今世代已成为一个牵涉政治及感情的用词。在美国,根据《美国法典》第22卷第38章第2656f条,「恐怖主义」是「由地方组织或秘密特工所策动、针对并不具有战斗力的目标,而作出的有预谋、出于政治动机的暴力主义或活动」。

一般而言,「恐怖主义」的定义可包含四个元素:

- 使用武力,或威胁使用武力,以达到某些政治、宗教、意识形态思想或社会方面的目的。

- 作出有关行为者为拥有强大的政治影响力但与任何国家或政府没有联系的个体或机关(英文称为「non-state actors」),或为代表并服务于指定国家政府的秘密人员。

- 作出暴力或威胁行为的目的,并不仅仅是所针对的受害者,同时亦包括更广泛社会内的人士(尤其是一般平民)。

- 所作出的作为同时符合拉丁文「malum prohibitum」(即法例规定不容许的行为)以及「malum in se」(即本身被视为不道德或错误的行为)的两个准则。

另外,以下四个针对暴力行为或威胁使用武力的行为,则一般不包括在「恐怖活动」的定义范围之内:

- 在战争期间(包括已正式宣战的情况下),一个国家所属穿着适当制服的部队或法定战斗人员,针对另一个国家而作出的暴力行为,不论有关行动是否属于合法或不合法。

- 合理的自卫行为,即例如使用武力杀害、逮捕或惩罚一名或多名对人类或财产构成威胁的罪犯。

- 攻击对象属战争期间的合法目标,例如敌对阵营的战斗人员或对敌对阵营战事策略中具有举足轻重位置的战略基础设施。

- 造成「附带性破坏」,一般用以形容「战争中的附带破坏」,包括攻击或企图攻击战争合法目标期间,对不具有战斗力的目标所造成的附带或难以避免之破坏。

浏览更多最新时事资讯,请登上广东话节目 Facebook 专页。