耗時數月,維州第三大城市巴拉瑞特(Ballarat)的百年華人古宅「勝利之家」(Victory House)終於舊貌換新顏。這座一層房屋曾於2022年險遭拆除,後在120多個華人社團的聯名簽字及家族後人的努力下得以保留,並被列入巴拉瑞特市文化歷史保護遺產。

古宅的第五代後人Mick Trembath在修復完成後的「勝利之家」接受SBS中文訪問。他表示,這棟房子不光充滿著他們的家族回憶,也是巴拉瑞特如今為數不多的華人文化印記。

「在巴拉瑞特,能夠真實體現華人文化的遺跡已經非常少了。不光是華人文化,其他族裔也一樣。克羅地亞人、波蘭人、德國人,那些從世界各地來到這裡的人,他們的痕跡已經所剩無幾。」

「如今能有這樣一棟房子,你可以走進去、觸摸它、看到它,並在此製造新的回憶,這太重要了。我真的很高興我們最終把它保存了下來。」

「勝利之家」的起源

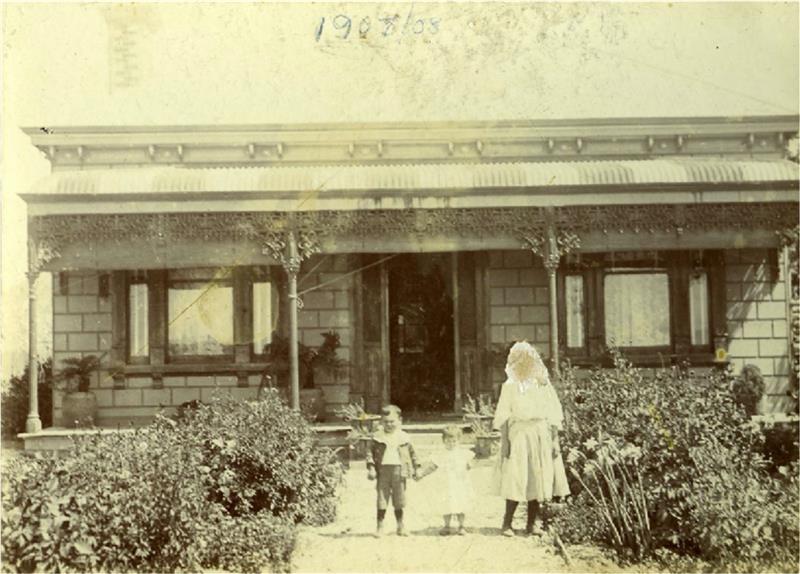

「勝利之家」建於1906年,是華人礦長James Wong Chung和妻子Margaret的居所,其家族後代在這裡住了長達100多年,直到2008年房屋被售出。

Mick的母親Julie Odgers告訴SBS中文,她的高祖母Margaret喜歡賭馬,「每次我們去看她時,她都會坐在那裡,邊聽收音機,邊看賽馬指南。」

建造該房屋的資金正是Margaret在1902年的墨爾本盃賽馬贏得的。當年奪得頭籌的馬匹叫「勝利」(The Victory),這也是該房屋名字的來源。一塊寫著「Victory」的藍色牌匾掛在門樑,保留至今。

Julie笑言:「可惜的是,我們家族中從此再也沒人贏得賽馬了。」

「勝利之家」坐落於巴拉瑞特東南區Canadian的Geelong Road,佔地面積約1100多平方米,包括前後兩個院子。其前門被大型柏樹籬笆遮蓋。

Julie和她的姐姐Denise Johnston對在這棟房屋裡度過的童年時光記憶尤新。她們當時也住在這條街上,常常來拜訪祖父母。

Denise說:「我以前特別害怕這些樹籬,它們真的很嚇人,尤其是有風的時候,就像是鬼屋。」

但一進屋,迎接她們的則是另一番景象。「每次我們來的時候,廚房裡的水壺都在嘶嘶作響,火一直在燒……他們總是很熱情,我們總有餅乾吃。」

Julie說,在很多年前的一次聚會上,這棟房子容納了130個家族後人。「我不知道現在整個家族有多少後人,但應該可以輕易把後院佔滿。」

家族移民史

1851年巴拉瑞特首次發現黃金後,大批淘金者從愛爾蘭、中國、歐洲和北美等地來此,積極投入淘金浪潮。

詹姆斯的父親Ah Wong Chung也於當時從廣州來到澳洲,他沒有加入淘金熱潮,而是開了一家雜貨店,向淘金者銷售從中國進口的物品。

根據史料記載,到1855年,巴拉瑞特金礦上已有約2,000至5,000名華人,1858年華人人口達到巔峰,接近1萬人,包括兩名女性。

1868年,28歲的Ah Wong Chung娶了23歲的愛爾蘭人Mary Anne Baker,兩人定居在維州小鎮林頓(Linton),並於1869年生下了兒子James。相信這是他們唯一的孩子。

1896年,時年26歲的James和澳洲人Margaret Ann Holderhead結婚,兩人在林頓育有六個孩子後,於1903年舉家搬到了巴拉瑞特。他們最初住在狹小的礦工小屋,James當時是附近Woah Hawp Canton Mine礦場的經理。

1906年,他們搬入了礦工小屋旁新建成的「勝利之屋」,並迎來了另外六個孩子。

「勝利之屋」所在的Canadian區是當時華人礦工最集中的區域,有六個華人營地(Chinese Village)。James的大宅也成了當地華人日常聚會的重要場所。

根據歷史文獻記載,除了擔任礦長外,James還在當地擔任翻譯員,為巴拉瑞特華人社區在法律和其他事務中提供協助與倡議。

古宅修復

古宅修復計劃的主要負責人是當地華人社區領袖張沖天(Charles Zhang)。他表示,修復工作除了秉持「修舊如舊」的原則外,還增加了一些新元素,包括停車位和無障礙通道等。

在修復地基的過程中,他發現了一些老物件,如破碎的瓷片、牆紙、鐵罐和一隻皮質女靴。

根據他的推測,這隻皮靴的主人可能是曾在這棟房子裡住過的第三代後人、未婚女性Evelyn。「她去世的時候仍是單身,當時的傳統是把她穿的鞋子一隻往地下丟,另外一隻往上丟,所以我們準備上房頂上看看。」

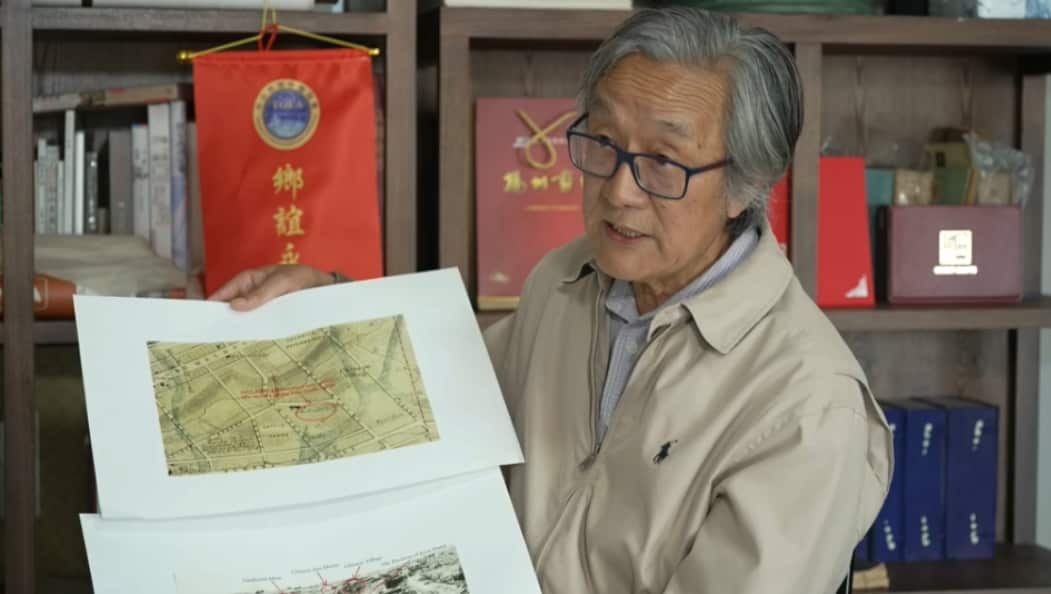

現今修復完成,除了老宅本身將被改成華人故居博物館外,張沖天和新金山中文圖書館的創辦人孫浩良一起,在構想著一個更大的藍圖——重建唐人街。

孫浩良說,巴拉瑞特的華人歷史悠久,但現如今,能夠展現這些歷史文化的地方卻寥寥無幾。「很遺憾的是,巴拉瑞特除了疏芬山(Sovereign Hill)有個華人淘金遺址展覽外,我覺得這裡缺少一個適宜(展現)華人生活的地方。」

他說,19世紀巴拉瑞特的華人營地「相當有規模」,但後來由於各種原因,這些地方消失了。「我們把華人博物館建起來的同時,我們就想圍繞著它開發更多的能夠反映我們華人經濟、文化、生活習慣的這樣一個地方。」

據孫浩良介紹,和古宅在同一條街上的建築共有22棟,他們已經買下了其中的六七棟,最終目標是拿下十幾棟,分別打造成中藥房、茶館、中餐廳和華人超市等。

就姑且把它叫成唐人街吧,其實叫甚麼街不重要,但重要的是必須要有這樣一個地方。孫浩良

張沖天承認,要實現打造「巴拉瑞特唐人街」這個宏偉計劃並非易事,這需要大量人力、財力資源,也要求地方政府、州政府、甚至聯邦政府層面上的支持。

「(重建)一套房子,靠一兩個人是可以做的,但是重建唐人街的話需要一批人……這不是憑熱心、一時衝動就去提出來,就能把它做出來的。」

當被問到為何願意去投身到這個十年計劃時,他說,維護和傳揚中華文化傳統是他畢生的目標。「我自己的兩個孩子在澳洲出生,他們中文都講不利索,他們現在快30歲了,他們現在反過來跟我說『爸爸你當時為何不強迫我學中文?』」

「我希望在有生之年,能夠把我的精力和能力用在為華人後代做一些事情,把我們的歷史文化傳揚下去。」

目前,由「勝利之家」改造而成的華人故居博物館計劃在獲得當地政府批准後向公眾開放,其門票收入將用於博物館的維護工作。

瀏覽更多最新時事資訊,請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、X 專頁、Instagram 專頁,或訂閱 Telegram 頻道。

SBS 中文堅守《SBS 行為守則》等政策,以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目,或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。