墨爾本華人教師Dianna Deng在學校操場上聽到兩個學生交頭接耳,好像在說「Ching Chong」之類的詞,當時她不敢相信自己的耳朵。

「我第一次聽見的時候是沒有去理會的,我覺得可能是我聽錯了,但是第二次他們還在說這個話,而且往我這個方向看的時候,我就意識到,這個事情不太對。」

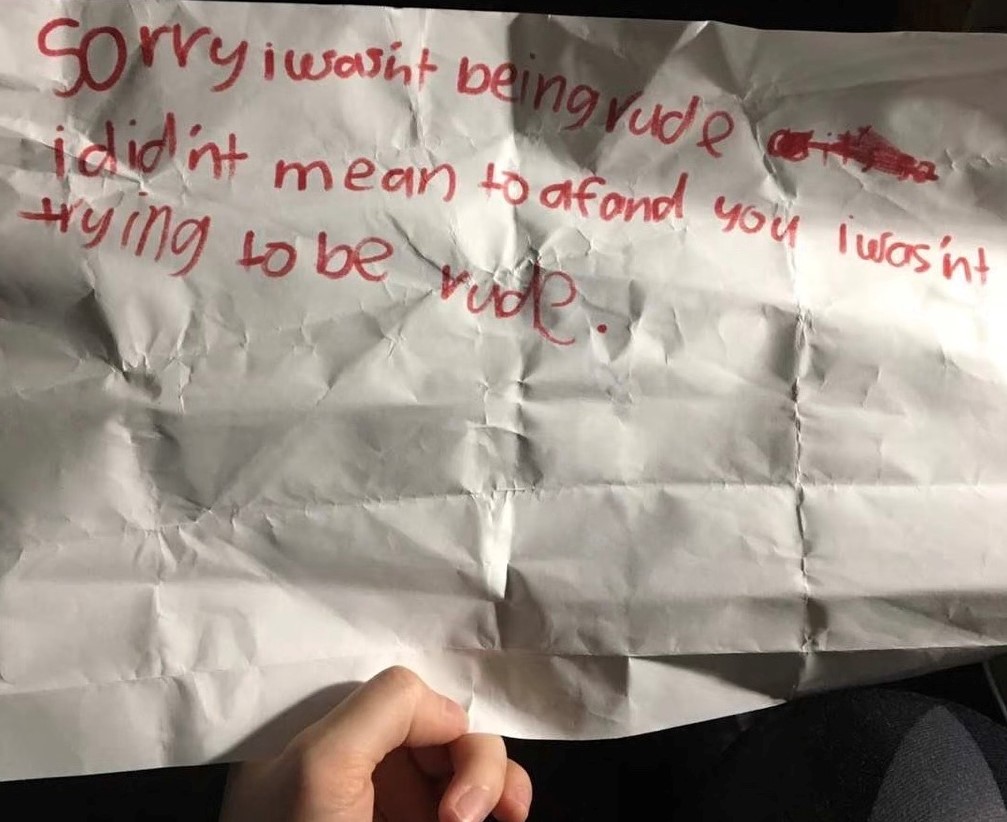

她隨即走了過去,並詢問:「你們在說甚麼?」兩個學生「一下就慌了」。她把此事告知了年級負責人,事後,其中一個孩子給Dianna手寫了一封道歉信。

「他問我為甚麼我不讓他們說這個詞,他覺得說著好玩,因為他在社交媒體上看到有人這樣說。我就告訴他,你這樣子是不對的,你如果把同樣的話,對著一個跟你一樣大的亞洲小孩說一遍,他會記你一輩子。」

Dianna在接受SBS中文訪問時表示,在澳洲,比較受到關注的種族歧視往往是發生在學生和學生之間、或者教育工作者之間,「學生和老師的其實很少被人提起。」

「遇到這個事情可能會覺得自己作為老師,他是學生,你得讓著他,你得習以為常,類似於打碎了牙得往肚子裡咽這種感覺。」

後來她在社交平台上分享了自己的這段經歷,收到了許多同行的共鳴。「一些老師給我私信,說他們在學校裡也遇到過類似的事情,但很少有人為此發聲。」

自2016年來到澳洲以來,Dianna在教育行業工作了8年。這並不是她在工作中第一次遇到學生的種族歧視。

在幼稚園實習期間,一個4、5歲的小女孩曾帶著質疑的眼神問她:「你會說英文嗎(do you speak English)?」

Dianna說:「我當時比較震驚……結合她的肢體動作及神態來看,她問這個問題是帶著一種不相信你會說英語,帶著這樣的一個偏見在裡面的。我並沒有回答她的問題,我說:『你覺得呢(what do you think)?』然後她就走開了。」

Dianna認為,社交平台上魚龍混雜的資訊、加上平台的演算法推薦助長了種族主義的傳播。

「即使你有一點點種族歧視的苗頭,它(平台)就會感應到這些東西,『你喜歡這個,那我多給你推一些』,這就給你加深了這方面的印象。」

反種族主義教育「明顯缺失」

2019年一項關於澳洲教師職場安全的研究發現,80%的老師在過去12個月內遭受過來自學生或家長的欺凌或騷擾。

蒙納殊大學(Monash University)2022年的一項調查也發現,和其他行業相比,教育從業人員在工作中受到攻擊的風險較高。

來自新加坡的昆士蘭大學教育社會學家張煜明(Aaron Teo),其研究領域之一是學校的種族主義問題。

他說,亞裔移民背景的老師在學校更容易受到來自學生的各種形式的人際種族主義,但澳洲的反種族主義教育有「明顯缺失」。

「例如,在新冠疫情期間被稱為『病毒』,這導致他們在許多情況下會高度警惕,生怕再次被種族歧視,這也影響了他們(對澳洲)的歸屬感。」

他說,要消除學校種族主義需要更廣泛、系統性教育,例如,在課程安排中增加反種族主義教育。「目前,反種族主義教育並不是課程安排的明確組成部分,各州教育的重點也不一致。總的來說,這是一種明顯的缺失。」

身為教育工作者,Dianna認為,學校在反種族主義教育方面還需努力。「如果你要問我學校在這方面做得好不好的話,那我的回答一定是否定的。即使你現在去看一些比較落時的、介紹一些全球文化的兒歌,它都帶有歧視意義。」

2024年11月,澳洲人權委員會發布了首個《國家反種族主義框架》(National Anti-Racism Framework),提出了63項建議,涵蓋法律、職場、教育、媒體等多個領域,旨在打擊少數群體邊緣化。

種族歧視專員表示,該框架既出於道德考量,也基於經濟因素。迪肯大學的一項研究顯示,種族主義每年造成澳洲近380億元的經濟損失。

如何應對種族歧視?

Dianna總是時不時會想起這件事,也在思考假如下次再遇到種族歧視,自己該如何反應。

「當你真的遇到這個事情的時候,你可能大腦一片空白,身體發抖,沒有辦法去反應。在之後很長一段時間內,我看到類似的情形,我會去反思我當時發生了甚麼,之後我怎麼樣可以做得更好。」

她現在已經離開了那所學校,離職前,她的領導在電話裡詢問她心情如何。「我當時覺得還是挺傷心的,我就說『我已經習慣了』。」

電話那頭的人說:「你永遠不該習慣,我也是亞洲人。」

瀏覽更多最新時事資訊,請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、X 專頁、Instagram 專頁,或訂閱 Telegram 頻道。

SBS 中文堅守《SBS 行為守則》等政策,以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目,或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。