由嬰幼兒食品公司貝拉米(Bellamy’s Organic)委託市場調查機構YouGov進行的調查,涵蓋全澳1,007名18歲以上的父母,時間為2025年8月13日至18日,依據澳洲民調委員會標準進行。

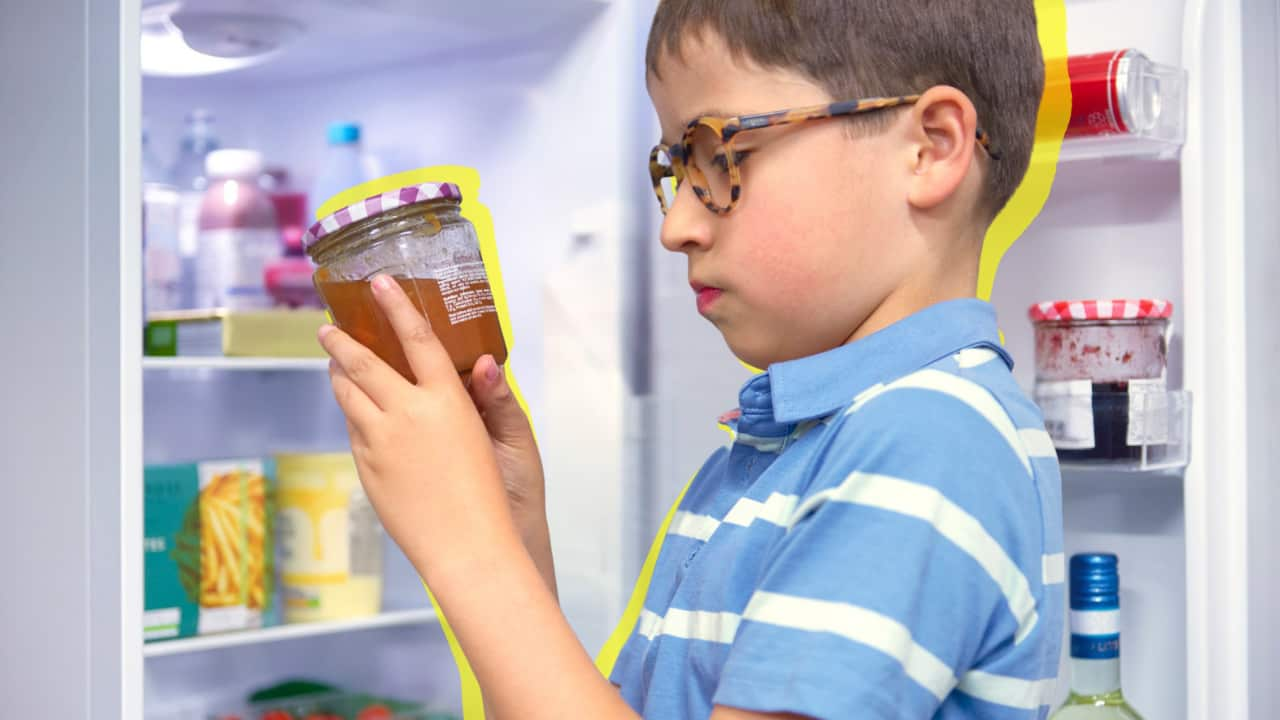

結果顯示,67%的受訪者表示自己「有能力讀懂食品標籤」,但實際上,只有14%的人真正理解標籤中各種添加劑和防腐劑的含義。自信可閱讀成份表的人,常常被複雜的名詞、模糊的營銷術語和社交媒體上的混雜資訊所誤導。

兒科營養師、Real Food Rating體系創始人莎查(Mandy Sacher)表示:「很多父母真心相信自己在購買健康食品,但現實是,食品標籤往往具有誤導性。我們的調查顯示,只有14%的父母知道孩子的食品中有哪些添加劑或防腐劑。」

調查顯示,25%的父母錯誤地認為所有嬰兒食品都是「天然無添加」,46%相信「天然甜味劑對嬰兒安全」。

莎查表似乎,這些認知盲點讓父母在貨架前「以為自己做出了健康選擇」,但實際上選中的產品可能仍含濃縮糖漿、填充物或人工色素。「那些印著『天然』、『無添加糖』或『含有機成份』的標籤聽起來很健康,但並不總是如此。即使是認真查看標籤的家長,也可能被精心包裝的營銷語言所誤導。」

雖然大多數父母仍然最信任專業人士的意見(59%依賴醫生或營養師),但32%受訪者現在轉向社交媒體獲取營養建議。同時,43%的父母更傾向向家人或朋友請教,40%參考育兒類書籍或網站,38%從食品包裝和標籤中獲取資訊。

莎查說:「社交媒體能帶來靈感,但也容易讓人走偏。」

雖然自己就是社交平台上的兒童營養教育者,但她指出:「在Instagram上我能看到兩種現象:有些內容確實在幫助家長;但也有不具備專業資質的網紅在推廣所謂嬰兒友好的食物,這些產品往往高糖、高甜味劑甚至含防腐劑。」

報告指出,這一趨勢反映出「專業建議與大眾輿論之間的信任裂縫」,同時也意味著「品牌和專家在網絡空間中重新建立權威的機會」。

成份越簡單越好

當被問及如何選擇嬰兒食品時,63%的受訪父母表示,如果品牌能提供更清楚的成份標註,他們會更有信心;48%表示,如果產品得到營養師或兒科醫生推薦,他們會更傾向於購買。

莎查說:「透明度會建立信任。家長有權知道孩子吃的是甚麼。成份表越簡單越好。『越少越安全』應該成為家長的黃金法則。」

她還建議父母在購物時核對官方認證標誌,如澳洲有機認證(Australian Certified Organic ),避免被「使用有機成分製作」這樣的模糊措辭誤導;盡可能自己製作嬰兒輔食,因為這依然是最安全、最營養的選擇。

在澳洲,所有食品添加物均需經由澳新食品標準局(Food Standards Australia New Zealand, FSANZ)批准。依規定,添加劑必須標註類別名和三位數字編號,包括:

- 色素(Colours):為食品增加或恢復顏色;

- 防腐劑(Preservatives):抑制微生物生長、防止食品變質;

- 乳化劑(Emulsifiers):保持油水混合狀態;

- 穩定劑(Stabilisers):維持食品結構均勻;

- 增稠劑(Thickeners):增加濃稠度;

- 酸劑(Acids):調節酸度以保持風味。

即使添加劑須符合安全標準,但仍可能不利於嬰幼兒成長。例如,研究顯示人工色素(artificial food colours)可能加劇注意力不足過動症(ADHD)症狀;而亞硝酸鹽(nitrites)與硝酸鹽(nitrates)可能影響甲狀腺功能或血液攜氧能力,並增加某些癌症風險。

專家建議家長減少加工食品,優先選擇新鮮食材。

莎查認為認為,這項調查揭示的並非家長「無知」,而是「資訊過多」。「面對複雜標籤、快節奏生活與社交媒體的碎片化影響,許多父母並非不關心健康,而是缺乏辨別力與時間。」

「在這個人人都能發聲的時代,最重要的是回歸科學、回歸常識。父母不需要成為食品化學專家,只要學會識別關鍵標識,就能在紛繁的標籤中找到答案。」

瀏覽更多最新時事資訊,請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、X 專頁、Instagram 專頁,或訂閱 Telegram 頻道。

SBS 中文堅守《SBS 行為守則》等政策,以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目,或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。