最近網上瘋傳一項報導,指一批科學家擔憂藍牙耳機,如蘋果 Airpods 可能會帶來癌症風險。

故事標題嚇人,特別涉及大眾常用的商品;但這段報導提及的一批科學家,早在 2015 年向世界衛生組織 (WHO) 聯名請願,也沒有直白地指手機或藍牙耳機會致癌。

40 多國 244 名科學家聯署

當時包括澳洲在內 40 多個國家達 244 名研究人員聯名向世界衛生組織發出請願書,嚴重關切「非電離電磁場」(non-ionizing electromagnetic fields)和「射頻幅射釋放設備」(radiofrequency radiation emitting devices) 對人體的影響。

請願書寫道:「嚴重關切電子和無線設備產生無處不在和愈來愈多的非電離電磁場。這些包括但不限於射頻輻射(RFR)發射設備,例如蜂窩和無線電話及其基站、Wi-Fi、廣播天線、智能儀表和嬰兒觀察屏幕,以及用於提供產生極低頻電磁場的電力電子設備和基礎設施。」

請願書的主要目的,是認為世衛應進行更多研究,重新定義「非電離電磁場」的健康標準。

國際癌症研究中心:只是不徹底排除

2011 年,國際癌症研究中心 (International Agency for Research on Cancer) 發表研究報告,將無線手機產生的「射頻電磁場」(radiofrequency electromagnetic fields) 列為「可能致癌物」。

這裡是「可能」是報告無法徹底排除可能性,並非已證實有健康風險。報告指無線電話可導致神經膠質瘤與聽神經瘤的證據十分有限,同時關於電磁場引起其他健康風險的證據也不夠充分。

分類:強度決定一切

「非電離電磁場」的應用很廣泛,從 Airpods 及其他藍牙設備,再到 Wifi 和 手機,大部分現代的無線設備都符合名義上的「非電離電磁場」,而使用者均會暴露在「非電離電磁場」下。

科學家普遍認為,「非電離電磁場」的能量太低,必須加強能量造成溫度提升才足以改變基因,例如微波爐的原理。

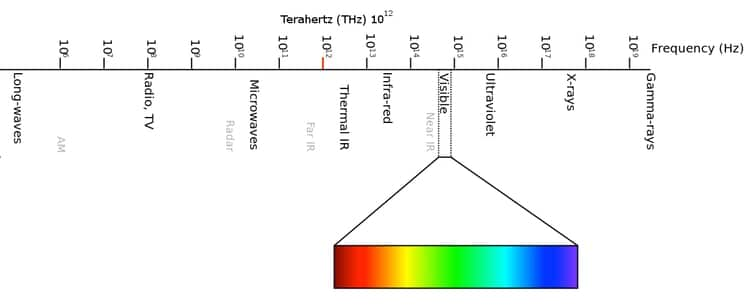

電磁場 (electromagnetic fields) 即是帶電粒子的運動而產生的一種物理場。 電磁場的頻率和強度變化很多,以下是幾個簡單分類:

電離電磁場如 X 光、伽瑪射線、放射性核素等;

- 紫外線;

- 光波;

- 紅外線;

- 微波如 5G 頻譜;

- 非電離電磁場廣泛無線設備,又稱為極低頻譜電磁場;

- 無線電波。

目前澳洲幅射保護及核安全中心 (ARPANSA) 將安全標準定為「人體吸收率」每公斤 2 watts,美國是每公斤 1.6 watts,而藍牙耳機如蘋果 Airpods 為每公斤 0.466 watts。

根據中心的說法是「遠低於安全標準」。

爭議存在公眾可自行選擇

蘋果公司過去曾回應稱 AirPods 已通過測試,符合現有的安全規定。

賓夕法尼亞州大學學者科斯特 (Kenneth Foster) 認為,根據已知的證據顯示,無線電話不會構成風險,藍牙設備的電磁場會「很低」。

但爭議仍然存在。

國際癌症研究中心報告認為,目前的研究均集中於大量緊貼大腦使用這些設備可能帶來的風險,公眾可採用有線耳機和擴音減低風險。