8月5日、空手が日本武道館でオリンピックデビューを果たします。

日本武道館は1964年の東京五輪で初めて正式競技に採用された柔道の会場として、熱戦が繰り広げられた場所で、また1970年に第1回目となる空手の世界大会が繰り広げられた場所でもあります。

空手がオリンピック競技に採用されることは、世界各国の空手家が長年夢見てきたことで、その働きかけは1970年に遡るといわれています。

2020年の東京大会を含め、何度もオリンピックの追加種目に名を挙げるも、落選してきた空手は、開催国に追加種目を提案できる権限を与えるという国際オリンピック委員会による新たな取り決めにより、セカンド・チャンスが与えられました。

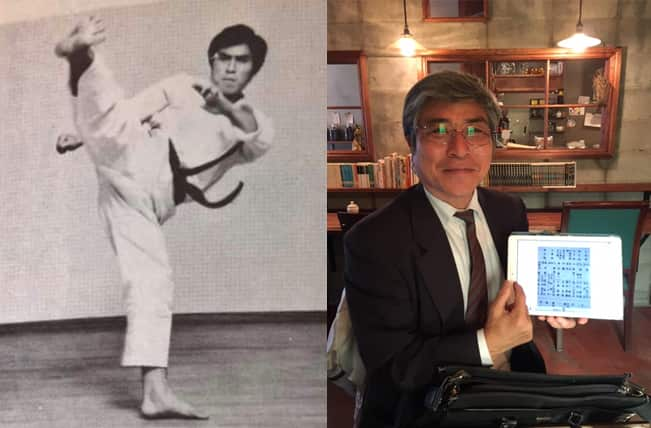

空手の元世界チャンピオンで、『空手道 その歴史と技法』の共著者である小山正辰さんは、『形』と『組手』という「空手の両輪が、競技というカタチで世界の方々の前に登場することは、琉球王国以来の歴史を継承されてきた沖縄の方々も喜んでいる」と述べています。

『形』は仮想の敵に対する攻撃技と防御技を組み合わせた武道である一方で、『組手』は相手と戦い勝敗をつけるもの。

競技としては『組手』が先行したものの、『形』は空手の伝承の柱であると小山氏は語ります。

空手は、武器の所持が禁止されていた琉球王国(現在の沖縄)で、「手(ティー)」と呼ばれる、琉球の武術に中国拳法の影響が加わり誕生したもので、自分や国を守る手段でもありました。

空手はその後、1920年頃から「近代空手の父」とも呼ばれる空手界の重鎮、船越義珍氏によって、日本の本島に広まりました。船越氏は、空手の近代化と普及のために、道着や帯を柔道から導入したと言われ、現在の日本空手協会(JKA)は彼の弟子によって設立されました。

JKAによると、1958年には早くもアメリカ、ヨーロッパ、中東に空手の高度な指導者が派遣され、「道場」が開設され、着実に空手の参加者を増やしていきました。そして欧米での人気は、ブルース・リー主演の映画「燃えよドラゴン」(1973年)や「ベスト・キッド」(1984年)などのハリウッド映画により、爆発的に高まりました。

小山氏は、「競技という入り口と、武術性・護身性・武道性という多様な側面を持つ魅力故」世界へ普及したと考えているほか、「組織化・競技化に真摯に取り組んできたJKF・EKをはじめとする現在のWKFの競技化への努力が世界各国での発展につながった」と述べています。

「日本では、『国体の正式種目』になったことが『インターハイの空手正式種目』につながりました。オリンピックで正式種目になることで、日本国内で起こった化学変化が世界でも起こりうる、と期待しています」

近年、MMAやブラジル柔術など、格闘技の人気が高まる中、空手の参加者は200カ国で5,000万人から7,000万人に上ると言われます。

また競技スポーツとしては70年もの長い歴史があるにもかかわらず、空手は2024年のパリ大会からは外されています。

「続けてその地位を得ることができなかった現実を受け止め、8月5日からの競技内容と運営で、再度チャレンジするきっかけとなることを期待しています」

八尋恆存(やひろ・つねあり)選手は、オーストラリアを代表する最初で唯一の空手選手としてオリンピックに出場します。33歳の彼にとっては、最初で最後のオリンピック出場の機会です。

1歳の頃オーストラリアに移住し、9歳から空手を始めた八尋選手は、東京へ向かう前に応じた、SBS日本語放送のインタビューで「応援して下さる皆様のためにも、必ずメダルを持って帰ってきます」と述べています。

八尋選手は8月6日に行われる男子75kg級の組手に出場します。

「組手はルールの下での得点の奪い合いです。コートに入る前から相手の分析、得意技の通用度、審判の傾向など、画面では見えない戦いが行われています」と小山氏は語ります。

「コートに立って、「気迫」「粘り」「冷静さ」などを感じさせ、最後まであきらめない選手に審判の旗は挙がります」

火木土の夜10時はおやすみ前にSBSの日本語ラジオ!

ポッドキャストから過去のストーリーを聴くこともできます。

SBS 日本語放送のFacebookもお忘れなく。