Русский город Харбин

Харбин был основан в 1898 году на месте станции строящейся Китайской Восточной железной дороги (КВЖД) и стал домом для тысяч строителей, железнодорожников и людей самых разных профессий, приехавших из Российской империи. После революции 1917 года сюда стали стекаться участники Белого движения, интеллигенция, простые жители, несогласные с новыми советскими устоями. В то время Харбин являлся самым большим местом проживания русских за пределами России, но после продажи части КВЖД японцам в 1935 году начался массовый отток русских из Харбина. Кто-то вернулся в СССР, другие расселились по городам Китая или же выехали за границу: в США, Бразилию, Австралию. Второй отъезд русских начался уже в послевоенное время, и тогда несколько тысяч жителей смогли выехать в Австралию. Михаил и Татьяна Дубинины – как раз из этой волны эмиграции.

«Мы приехали сюда как беженцы, - рассказывает Михаил. – Австралия в послевоенное время как раз принимала людей, оставшихся за пределами своих стран (так называемых displaced people). Мы прибыли сюда фактически без подданства, у нас были из Китая советские паспорта, но как неполноценный вид на жительство, в СССР их на глазах рвали и выбрасывали. Мы приехали еще в детстве, Татьяне было 10 лет, а мне 14».

«Я тут умру с голоду, но я не поеду в СССР и дочь туда не повезу»

Даже будучи детьми Татьяна и Михаил запомнили те трудности, которые пришлось испытать их родителям. Для получения визы в Австралию нужно было найти здесь спонсора – знакомого или родственника, который обещал предоставить жильё на первое время и помочь финансово. Но главная трудность была не в этом, а в получении разрешения на выезд, добиваться которого семье Татьяны пришлось несколько лет.

«Нельзя было выехать из Китая, не получив из ДОБа (Департамента Общественной Безопасности) разрешения на выезд, - объясняет Михаил. – А китайцы под давлением Советского Союза, пытались до последнего не выпускать в другие страны. Люди теряли работу, но крутились, как могли».

«У наших это заняло 4 года, - вспоминает Татьяна. – Им говорили, к примеру, что как первые пять человек придут, то откроют контору в шесть утра. Люди ночью зимой сидели на улице ждали, а в 8 утра кто-нибудь выходил и говорил, что сегодня работать не будут. Они так нажимали, чтобы люди решили, что ждать больше нечего, и возвращались в Советский Союз. Но мой папа сказал: «Я тут умру с голоду, но не поеду в СССР и дочь свою туда тоже не повезу».

Работы было вдоволь, с жильём – сложнее

Татьяна рассказывает, что для человека, который выступал спонсором в Австралии, по сути не было никакой финансовой нагрузки, так как почти через неделю приезжающие получали временное пособие и очень быстро находили работу.

«В то время очень легко было получить работу. Австралийцы не хотели работать на грязных работах и всегда говорили: пускай эти “bloody wogs” (сленговое слово, расценивается как оскорбительное) работают на грязных работах», - рассказывает Татьяна.

«Проблема была с жилплощадью, - добавляет Михаил. – Квартир не было, были лишь типичные австралийские дома с красной крышей. Снять дом было невозможно. Снимали комнаты, и то не у австралийцев, а таких же иммигрантов, которые приехали раньше и уже смогли купить себе недвижимость «на выплаты».

«You bloody wog, говори на английском!»

Супруги рассказывают, что никаких специальных курсов английского языка для иммигрантов не было, приходилось осваивать его самостоятельно.

«Меня привели в пятый класс, - вспоминает Татьяна. – Там одна русская девочка была, её семья на год раньше приехала. В школе меня спрашивают «What’s your name?», а я говорю этой девочке: «Наташа, что меня спрашивают?» Ну, ни бум-бум, ничего не знала».

Татьяна также вспоминает, что местная пища сильно отличалась от привычной им.

«Я стеснялась и в школу носила только бутерброды с арахисовым маслом или с вареньем. Как-то мама дала мне бутерброд с колбасой, и сразу сказали: «Что это у тебя там воняют твои сэндвичи!» Для нас, приезжих, с пищей было сложно. Поэтому и начали европейские иммигранты открывать колбасные фабрики. Потому что у австралийцев только была их колбаса «devon».

В школе для мальчиков, куда пошёл Михаил, порядки были жёстче. Но он сразу показал всем задирам, что с ним лучше не связываться.

«Еще в Китае, когда у китайцев были идеологические разногласия с СССР, у нас случались побоища с китайчатами по дороге из школы каждый день. И здесь в школе, если мне не понравилось, что мне сказал какой-то австралиец, я, недолго думая, сразу дрался. Может, он просто спрашивал, откуда я родом, не знаю, но если не нравился тон, то я сразу дрался. И это многие так делали».

По словам Татьяны, их семьям, приехавшим в конце 50-х, еще повезло, потому что отношение к иммигрантам уже начало меняться в лучшую сторону.

«Те, кто приехал в 49-м рассказывали, что если ты в трамвае или автобусе говорил на своём языке, то австралийцы просто требовали остановить автобус и заставляли выходить. «You bloody wog, говори на английском!»

Не все стремились получить австралийское подданство

«Каждый год-два нам присылали напоминание о том, что мы уже имеем право на подданство, - рассказывает Михаил. – И мы его долго игнорировали. Никто не настаивал, не заставлял, но мы решили все же принять его, когда мне было уже 20 с лишним лет. Нас вызвали на День Австралии для присяги. Тогда был выбор: присяга или обещание. Кто не очень религиозный – давали обещание, а кто хотел – клали руку на Библию и клялись».

Для родителей же Татьяны церемония вручения гражданства стала более значимым событием, так как отец очень долго к этому шёл и хотел чувствовать себя своим в этой стране.

«Я помню зал, полный народу, - рассказывает Татьяна о своей церемонии. – Гимн «God save the Queen», я даже помню, что нам вручал гражданство Уильям МакМахон, который потом стал премьер-министром. И нам не предлагалось выбирать между клятвой и обещанием, все давали клятву на Библии, независимо от религиозных взглядов».

Интересно, что свидельство о гражданстве Татьяны, полученное в 1962 году, намного больше по размеру документа Михаила, полученного в 1970-м.

«Снились кошмары, что я осталась на Родине»

Татьяна рассказывает, что после школы прониклась романтическими представлениями об оставленной Родине. Даже несмотря на то, что и родители Татьяны, и она сама родились в Китае, Родиной всё же всегда считали Россию.

«Так как я в школе сдавала русский язык на экзамене, то прочитала очень много русской литературы и последних советских книг, которые можно было достать. И на меня такая романтика напала, думаю, там такая жизнь интересная в школах, в пионерских лагерях. Я думала, почему у людей есть своя Родина, а у меня её нет. И в конце 70-х поехала туда как туристка».

По словам Татьяны, в СССР её передавали «как посылку». Встретили на машине в аэропорту, привезли в гостиницу со словами «Сдаю австралийку». Потом начались странные звонки в каждый отель, где она останавливалась, от якобы студентов, изучающих английский язык, от каких-то мнимых знакомых.

«Через три дня я уже знала, что меня действительно сдавали из рук в руки. Такие серенькие костюмчики и газеты подмышкой, куда бы я ни пошла – за мной хвостик. Я всё взяла самое простое из одежды, чтобы не бросаться в глаза: юбочка, кофточка. И всё равно, на каждом этаже в гостинице бабушки-ключницы шерстили все мои вещи, когда я покидала номер».

Однажды, придя в номер, Татьяна обнаружила, что все упаковки вещей, купленных за валюту в «Берёзке», надрезаны. А в Ташкенте ей устроили настоящий допрос, утверждая, что это не первый её визит в СССР. Женщина вспоминает, что всеми силами старалась не показать, как её трясло внутри. В итоге перед ней извинились и доставили в гостиницу, где тут же в номере опять раздался звонок.

«Мои родители так боялись, что вдруг я вернусь со словами: «Собираю чемоданы и уезжаю на Родину». А я их обняла, расплакалась и поблагодарила, что меня сюда привезли. Я три месяца просыпалась в ужасе, что меня там оставили. Потому что я там бы просто не выжила».

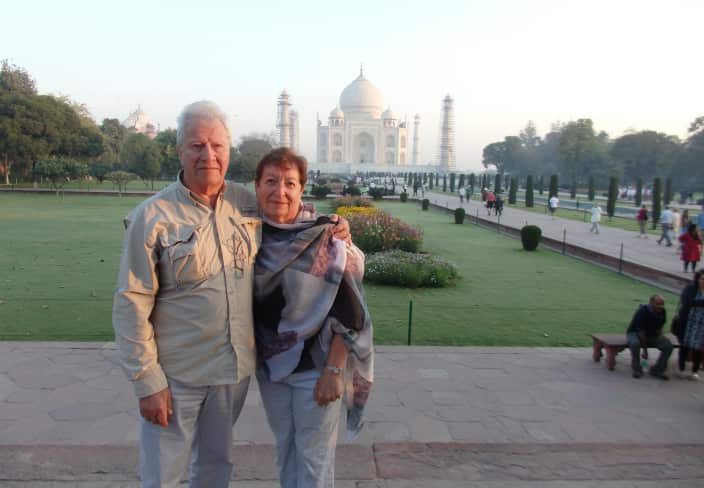

Жизнь Татьяны и Михаила в Австралии, как и их родителей, сложилась счастливо. Маме Татьяны сейчас 95 лет, лишь 4 года назад она перестала ездить за рулём, но с удовольствием продолжает путешествовать по миру с дочерью и зятем. Дома они почти не сидят: лыжи в Канаде, туры по Европе, круизы на корабле по странам Азии.

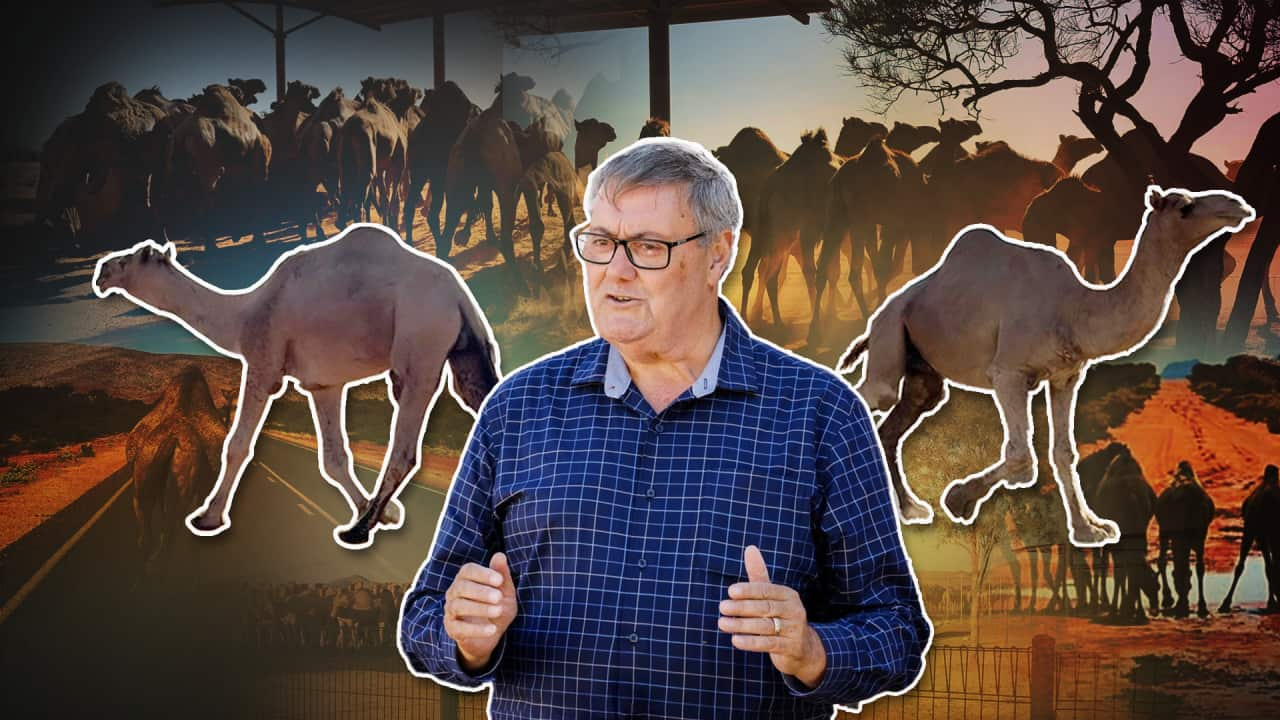

А между собой они по-прежнему говорят лишь на русском, Михаил много лет играет в русском театре «Пилигрим», является неизменным волонтёром в русском доме престарелых. Родная культура, привитая пусть и не в России, а в Китае, осталась с ними на всю жизнь.