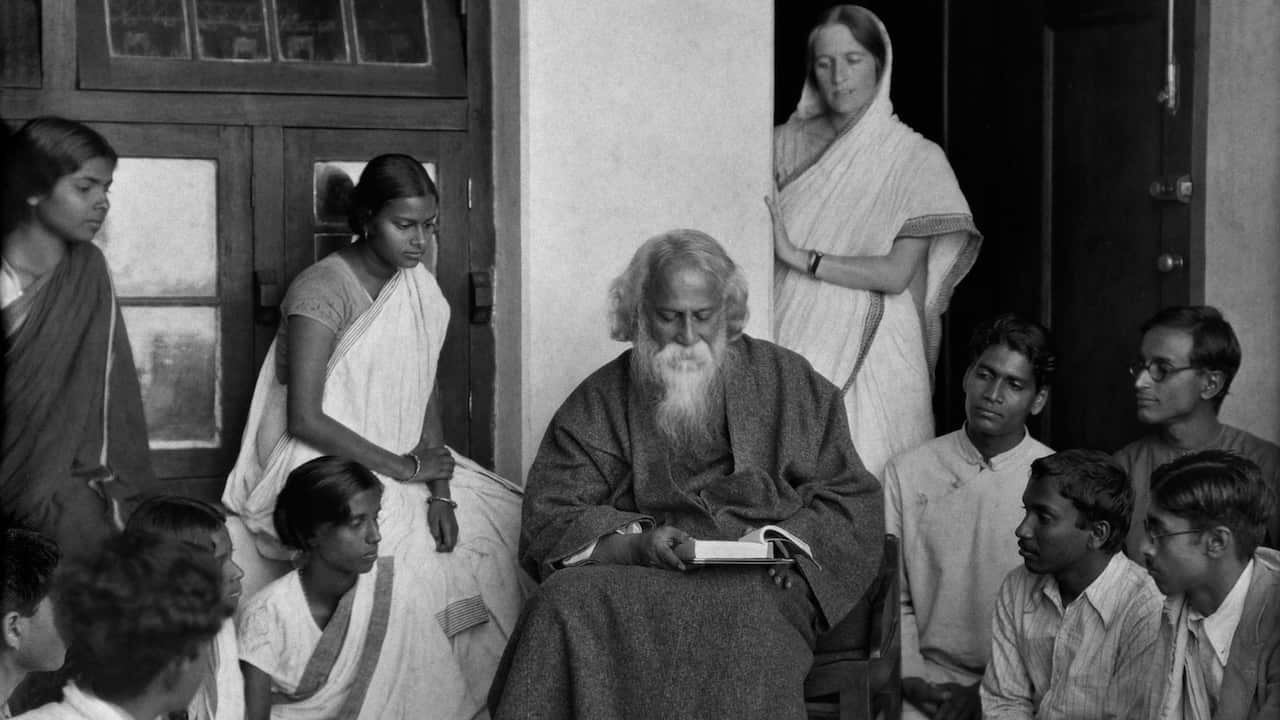

বিশ্ববীক্ষণ ও মানবপ্রেম রবীন্দ্রমানসের মৌলিক পরিচয়। কবিরা মূলত মননের ভুবনের রূপকার। মানব কল্যাণে সমাজ সংস্কারের কাজে কবির সক্রিয় অংশগ্রহণের কথা নয়। বিশ্বের কবিদের জীবনপাঠে আমাদের যতটুকু ধারণা, তাতে কাউকে মানুষের সামাজিক জীবন উন্নয়নে ব্রতী হতে দেখা যায় নি। রবীন্দ্রনাথই বোধ করি ব্যতিক্রম। অবৈতনিক স্কুল, দাতব্য চিকিৎসাকেন্দ্র, কুটির শিল্পের প্রসার, বিনা সুদে কৃষিঋণ প্রদান ইত্যাদির ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন পদপদবির লোভে নয়, নয় রাজকীয় সম্মান লাভের জন্য। মানুষকে আপন করে দেখার মানসিকতা তাঁকে সমাজ উন্নয়নের কাজে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাইতো তিনি সবার হয়ে উঠেছিলেন এবং বলতে পেরেছিলেন ‘আমি তোমাদেরই লোক’।

রবীন্দ্রনাথ গ্রামবাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ-অভিভূত একজন মননশীল রোমান্টিক কবি, যাঁর চোখে শিলাইদহের পদ্মাপ্রকৃতিই এক ভিন্ন পৃথিবী। এখানকার রূপময়তা তাঁর চোখে যেন পৃথিবীর সৌন্দর্য।

আকাশ, মেঘ, বৃষ্টি, নদী, মাটি, ফসলভরা নানা রং শস্যক্ষেত, নদীতে চলমান নৌকা, কখনো ধানেভরা, কখনো শূন্য, বর্ষণসিক্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি সিক্ত নগ্নদেহ কৃষক, নির্দয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে তার ক্ষোভ ইত্যাদি নিয়েই এ পর্বের কবিতা—সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালিতে। কখনো সহজ পাঠশালা-বইয়ের পাতা, কখনো জটিল দর্শন চিন্তার প্রকাশ ভিন্ন চরিত্রের পাতায়।

আর ছোটগল্প? এই গ্রামীণ জীবন-জনপদ তার বিচিত্র চরিত্র নিয়ে বাংলা সাহিত্যে আধুনিক ছোটগল্পের সৃষ্টি। এ সত্য অস্বীকারের উপায় নেই যে কবির অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি ছোটগল্পে রূপ নিয়েছে গভীর ভাবনায় ও সহজ-সরল চরিত্র চিত্রণে। সেখানে প্রকৃতি যেমন মুখ্য বিষয়, তেমনি সত্য জীবনবাস্তবতা, যা প্রায়শ ট্র্যাজেডি, ক্বচিৎ কমেডির বৈশিষ্ট্য নিয়ে পরিস্ফুট। রবীন্দ্রনাথের পদ্মাপর্বের ছোটগল্পগুলো এই দুই ধারাকে আশ্চর্য এক নান্দনিক চমৎকারিত্বে তুলে ধরেছে। রবীন্দ্রনাথকে এই গ্রামবাংলা দিয়েছে বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রকৃত আধুনিক ছোটগল্পকারের মর্যাদা।

রবীন্দ্রমানসের শিল্পসাহিত্য প্রকৃতি গঠনে গ্রামবাংলার অবদান, বিশেষ করে শিলাইদহ-শাজাদপুর-পতিসরের জীবন-জনপদ ও প্রাকৃত রূপের প্রভাবে, তা অবশ্যই সাহিত্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথ ও সৃষ্টিকর্মের মূল্যায়নে ও বিশ্লেষণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর জীবনসত্যের দার্শনিকতা অনেকাংশে এই গ্রামীণ রূপকল্পের প্রভাবে সৃষ্ট। এ ক্ষেত্রে ভাববাদ ও বাস্তবতার এক অবিশ্বাস্য, অদ্ভুত মিশ্রণ। সরসকৌতুকে, কখনো গভীর দার্শনিকতায় তাঁর এই গভীর ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে ছিন্নপত্রাবলীতে।

রবীন্দ্র সাহিত্যের বিশালতা ও গভীরতায় বাঙালি জাতি ঋদ্ধ হয়েছে। তাঁর আত্মপরিচয় শাণিত হয়েছে। সে কারণেই আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধেও রবীন্দ্রনাথ প্রেরণা হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম কলকাতায় হলেও তাঁর চিন্তাভাবনা ও সাহিত্যের একটি বড় অংশজুড়ে রয়েছে পূর্ববাংলা বা বর্তমান বাংলাদেশ। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমিদারি দেখভালের জন্য তিনি শিলাইদহ, শাহজাদপুর এবং সর্বশেষ পতিসরে তাঁর জীবনের একটি বড় অংশ কাটিয়েছেন। তাঁর সাহিত্য রচনায় এসব অঞ্চলের প্রকৃতি, জীবন ও লোকসংস্কৃতির বিপুল প্রভাব রয়েছে। পদ্মা তাঁর রচনায় উঠে এসেছে নানা বিচিত্র রূপে। প্রথাগত জমিদারদের মতো না হয়ে তিনি সমাজসংস্কার ও মানুষের কল্যাণে নানামুখী পদক্ষেপ নিয়েছেন। কৃষির আধুনিকায়নের জন্য তিনি নিজের ছেলেকে কৃষিশিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন। কলের লাঙল বা যান্ত্রিক কৃষি ও উন্নত বীজ প্রবর্তনের চেষ্টা করেছেন। দরিদ্র কৃষকদের বিনা সুদে ঋণ জোগাতে গ্রামীণ কৃষি ব্যাংকের প্রবর্তন করেছিলেন। সংস্কৃতির বিকাশেও নানামুখী পদক্ষেপ নিয়েছেন।

রবীন্দ্রজীবনের গ্রামবাংলা পর্ব তাই তাঁর তাত্ক্ষণিক রচনাতেই সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি, বাস্তব সত্য হলো, এই প্রভাব তাঁর গোটা শৈল্পিকজীবনকে ভিন্ন তারে বেঁধে দিয়েছে। আর এ কথাও সত্য যে এখানে বসেই যুবক কবি তাঁর স্বদেশ ও প্রকৃতিকে চিনেছেন তা-ই নয়, বিশ্বপ্রকৃতি ও মানববিশ্বকে তাঁর মতো করে চেতনায় ধারণ করেছেন। তাঁর সে বিশ্ব নিঃসন্দেহে মানবিক বিশ্ব, বিজ্ঞানের বিশ্ব; কিন্তু বিজ্ঞানীর একমাত্রিক বিশ্ব নয়।

অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ কিংবা ‘সোনার বাংলা’ গড়ার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রমানস উপলব্ধি করার গুরুত্ব রয়েছে।

Follow SBS Bangla on FACEBOOK.