連鎖百貨公司Big W結束接近兩成門市。有不少分析師認為,顯而易見的罪魁禍首是不斷擴張的網上購物;隨著網上商品銷售滲透率日益增加,實體百貨公司的足跡可能將繼續不斷縮小。但昆士蘭科技大學(Queensland University of Technology)市場營銷及消費者行為學副教授莫蒂默(Gary Mortimer)則認為,網上購物當然是其中一個因素,卻並非令Big W陷入困境的主要原因。

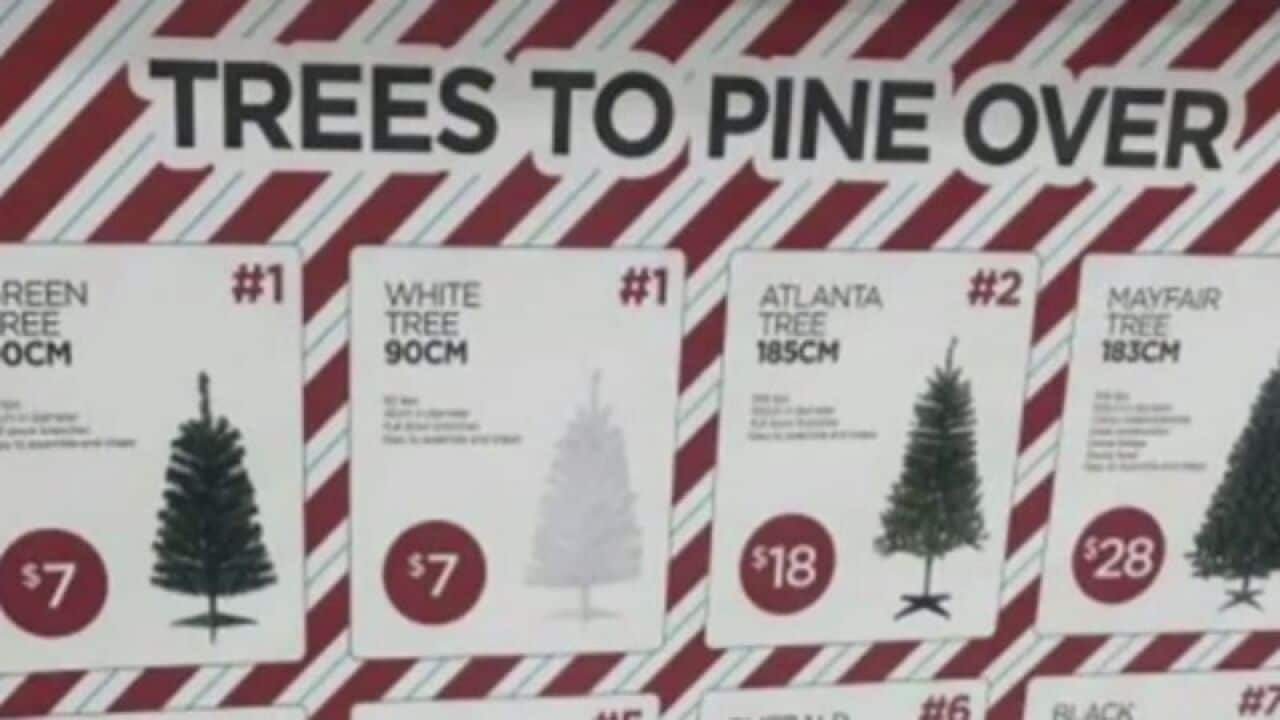

根據澳洲國民銀行(NAB)網上零售銷售指數,雖然百貨公司及綜合商店企業的網上購物業務增長迅速(2018年增長率達29.6%),而澳洲人在網上消費的消費總額亦達到288億澳元,但數字只佔消費者在傳統實體店的消費總額不足一成(約9%)。而對於Big W而言,更關鍵的影響是所謂的「類別殺手」(category killer),正干擾整個折扣百貨商店行業的運作模式。相較其競爭對手Kmart,Big W卻是未有迅速敏捷地針對威脅而作出回應及策略改變。 若讀者有印象的話,Big W曾經是一個集合家居油漆、汽車零件、音響系統等不同部門的多類別商品的百貨公司。但「類別殺手」的興起(即專門從事單一業務的連鎖公司),卻蠶蝕涉足不同範疇的百貨公司之市場佔有率。例如,Officeworks專門出售辦公室用品及文具、Rebel專門出售運動裝備、JB Hi-Fi出售音響器材,亦有專門出售汽車零件的Supercheap Auto及家居硬件及裝修設備的Bunnings Warehouse;這些公司都佔據了Big W的市場控制率,主要優勢是他們出售商品種類繁多,價格亦相對較便宜,令消費者更願意信任這些連鎖店舖的專業知識。

若讀者有印象的話,Big W曾經是一個集合家居油漆、汽車零件、音響系統等不同部門的多類別商品的百貨公司。但「類別殺手」的興起(即專門從事單一業務的連鎖公司),卻蠶蝕涉足不同範疇的百貨公司之市場佔有率。例如,Officeworks專門出售辦公室用品及文具、Rebel專門出售運動裝備、JB Hi-Fi出售音響器材,亦有專門出售汽車零件的Supercheap Auto及家居硬件及裝修設備的Bunnings Warehouse;這些公司都佔據了Big W的市場控制率,主要優勢是他們出售商品種類繁多,價格亦相對較便宜,令消費者更願意信任這些連鎖店舖的專業知識。

K Mart to turn shoppers away if they are not wearing a mask Source: SBS

「類別殺手」興起,不單影響Big W,連帶其他百貨公司的銷售業績都有受影響。據報,Harris Scarfe及Best and Less的經營亦正面臨艱苦挑戰,而The Reject Shop在2018-19財政年度的上半年純利亦由預期的1,700萬元跌至不足1,100萬元。此外,David Jones上半年的利潤亦大幅下跌39%至3,600萬元;同期,Myer的銷售總額亦下跌2.8%。Wesfarmers擁有的兩大百貨公司品牌Kmart及Target亦預料在2018-19年財政年度錄得收益率下跌約8%;2018年最後六個月,已有八間Target分店結束營業,預料在2019年6月前亦將有另外六間停止運作。

值得一提的是,Kmart在十年前幾乎面臨倒閉,但在行政總裁魯索(Guy Russo)的帶領下公司的利潤在2015年增加了一倍。而扭轉局面的關鍵因素,是公司意識到他們需要盡快減少或退出一些無法與其他零售商進行競爭的市場,包括汽車零件、家居硬件、釣魚用具、消費者電子設備、體育用品等,改而將銷售重點放在家用設備、小型傢俬、廚房用具等。相反,Big W卻似乎未有因應市場環境而作出調整。莫蒂默副教授認為,Woolworths集團若決意令Big W成為一個可持續經營的業務,有必要在未來迅速根據不斷變化的環境作出反應。但可以肯定的是,折扣百貨公司業務已不可再停留在舊有的營商模式;若要得以持續營運,便必須作出改變。

Source: Daily Telegraph/ Ian Svegovic

READ MORE

【最後派對】近兩成 Big W 面臨結業