连锁百货公司Big W结束接近两成门市。有不少分析师认为,显而易见的罪魁祸首是不断扩张的网上购物;随着网上商品销售渗透率日益增加,实体百货公司的足迹可能将继续不断缩小。但昆士兰科技大学(Queensland University of Technology)市场营销及消费者行为学副教授莫蒂默(Gary Mortimer)则认为,网上购物当然是其中一个因素,却并非令Big W陷入困境的主要原因。

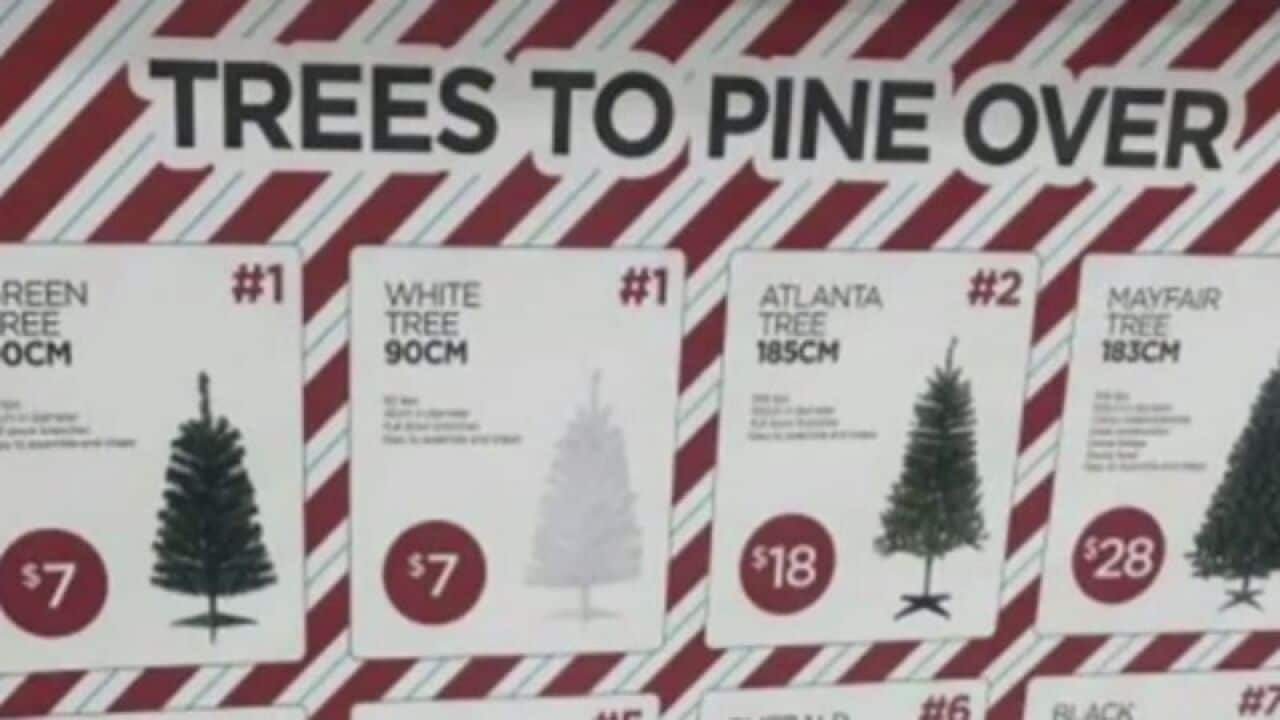

根据澳洲国民银行(NAB)网上零售销售指数,虽然百货公司及综合商店企业的网上购物业务增长迅速(2018年增长率达29.6%),而澳洲人在网上消费的消费总额亦达到288亿澳元,但数字只占消费者在传统实体店的消费总额不足一成(约9%)。而对于Big W而言,更关键的影响是所谓的「类别杀手」(category killer),正干扰整个折扣百货商店行业的运作模式。相较其竞争对手Kmart,Big W却是未有迅速敏捷地针对威胁而作出回应及策略改变。 若读者有印象的话,Big W曾经是一个集合家居油漆、汽车零件、音响系统等不同部门的多类别商品的百货公司。但「类别杀手」的兴起(即专门从事单一业务的连锁公司),却蚕蚀涉足不同范畴的百货公司之市场占有率。例如,Officeworks专门出售办公室用品及文具、Rebel专门出售运动装备、JB Hi-Fi出售音响器材,亦有专门出售汽车零件的Supercheap Auto及家居硬件及装修设备的Bunnings Warehouse;这些公司都占据了Big W的市场控制率,主要优势是他们出售商品种类繁多,价格亦相对较便宜,令消费者更愿意信任这些连锁店舖的专业知识。

若读者有印象的话,Big W曾经是一个集合家居油漆、汽车零件、音响系统等不同部门的多类别商品的百货公司。但「类别杀手」的兴起(即专门从事单一业务的连锁公司),却蚕蚀涉足不同范畴的百货公司之市场占有率。例如,Officeworks专门出售办公室用品及文具、Rebel专门出售运动装备、JB Hi-Fi出售音响器材,亦有专门出售汽车零件的Supercheap Auto及家居硬件及装修设备的Bunnings Warehouse;这些公司都占据了Big W的市场控制率,主要优势是他们出售商品种类繁多,价格亦相对较便宜,令消费者更愿意信任这些连锁店舖的专业知识。

K Mart to turn shoppers away if they are not wearing a mask Source: SBS

「类别杀手」兴起,不单影响Big W,连带其他百货公司的销售业绩都有受影响。据报,Harris Scarfe及Best and Less的经营亦正面临艰苦挑战,而The Reject Shop在2018-19财政年度的上半年纯利亦由预期的1,700万元跌至不足1,100万元。此外,David Jones上半年的利润亦大幅下跌39%至3,600万元;同期,Myer的销售总额亦下跌2.8%。Wesfarmers拥有的两大百货公司品牌Kmart及Target亦预料在2018-19年财政年度录得收益率下跌约8%;2018年最后六个月,已有八间Target分店结束营业,预料在2019年6月前亦将有另外六间停止运作。

值得一提的是,Kmart在十年前几乎面临倒闭,但在行政总裁鲁索(Guy Russo)的带领下公司的利润在2015年增加了一倍。而扭转局面的关键因素,是公司意识到他们需要尽快减少或退出一些无法与其他零售商进行竞争的市场,包括汽车零件、家居硬件、钓鱼用具、消费者电子设备、体育用品等,改而将销售重点放在家用设备、小型家俬、厨房用具等。相反,Big W却似乎未有因应市场环境而作出调整。莫蒂默副教授认为,Woolworths集团若决意令Big W成为一个可持续经营的业务,有必要在未来迅速根据不断变化的环境作出反应。但可以肯定的是,折扣百货公司业务已不可再停留在旧有的营商模式;若要得以持续营运,便必须作出改变。

Source: Daily Telegraph/ Ian Svegovic

READ MORE

【最後派對】近兩成 Big W 面臨結業