点击 ▶ 收听播客。

最近几年,低碳、断食、排毒、清洁饮食等名词层出不穷,不仅充斥社交媒体,也渗透进超市货架和家庭餐桌。

然而,在琳琅满目的“健康标签”背后,澳大利亚人却面临着愈发严峻的肥胖挑战。

根据澳大利亚健康与福利研究所(AIHW)的数据,约三分之二的成年人处于超重或肥胖状态,相关的慢性病风险正在增加。

一项最新研究进一步揭示了这种困境的根源。

由美食平台Taste.com.au发起的 “Taste Healthy 100”调查 对50位注册营养师进行访谈,结果显示,多达76%的营养师认为澳大利亚人在“吃什么更健康”这一问题上感到困惑,而这种困惑主要来自营养信息的过度传播与相互矛盾。

正如营养生物化学博士利比·韦弗(Libby Weaver)所指出的:“人们面对的信息常常彼此矛盾,有时甚至潜藏着一种潜意识的信念——觉得自己并不值得被好好照顾。这也是导致饮食改变困难的障碍之一。”

世人“恐碳水”久矣?

调查发现,最普遍的误解是“碳水化合物本质上有害或会导致体重增加”。

高达88%的营养师认为这是他们工作中遇到的最大迷思。

其次,约三分之一(32%)的营养师指出,跳过正餐仍被部分人视为减肥手段,而约五分之一(20%)的营养师发现,排毒或清肠饮食仍被不少澳大利亚人奉为健康必要环节。

这种普遍的困惑不仅阻碍了健康饮食习惯的形成,也加剧了公共健康问题的复杂性。

韦弗博士解释道:“人们认为碳水不好,很大程度上与糖摄入过量相关。但真正的问题并不是全谷类或马铃薯,而是每天大量进入餐桌的精加工食品。这类食品中的添加糖和精制淀粉才是导致肥胖和代谢疾病的根源。”

研究显示,96%的营养师建议人们应优先选择蔬菜,其次是豆类与豆制品(92%),以及瘦肉和植物蛋白(90%)。

但超过七成(78%)的营养师承认,澳大利亚人往往难以在日常生活中坚持这些习惯。

打破迷思:碳水的另一面

碳水化合物常常成为社交媒体饮食趋势的“靶子”。

然而,科学研究早已证明,碳水化合物并非健康的敌人,而是人体主要能量来源之一。

问题的关键在于“摄入什么样的碳水,以及以何种方式摄入”。

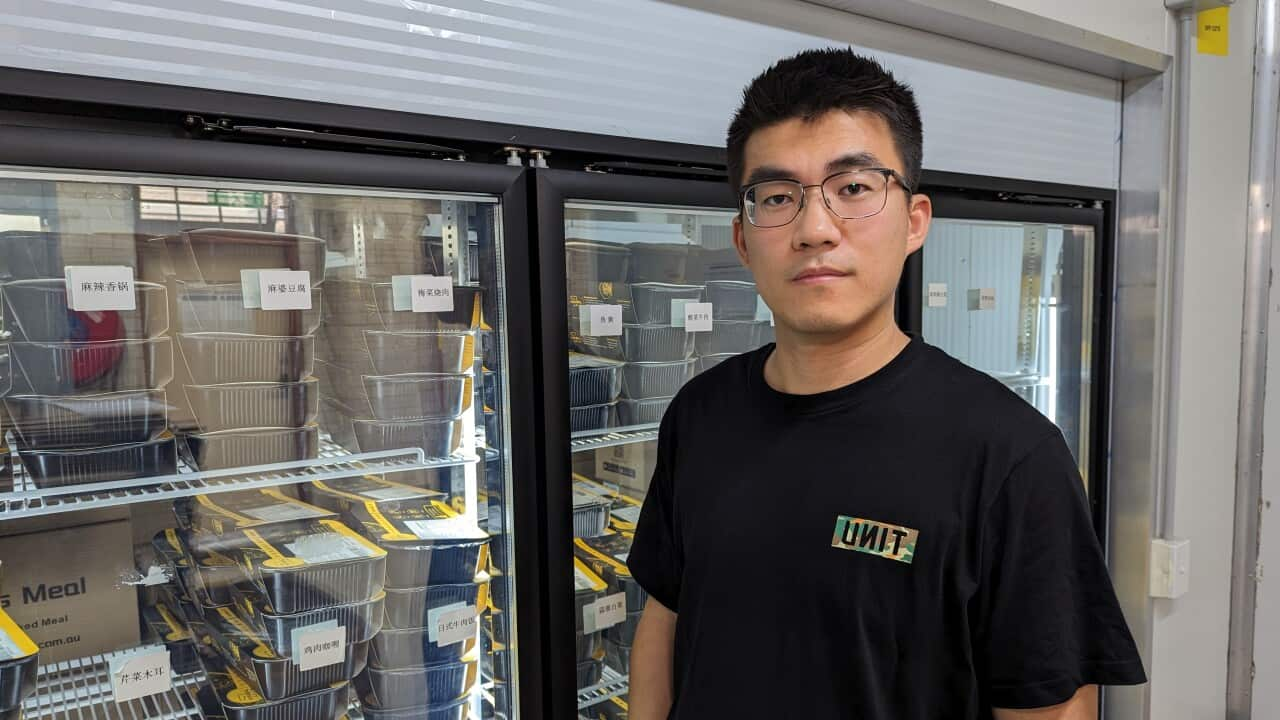

在接受SBS采访时,悉尼注册营养师王田博士特别提到了一类近年在营养学界广受关注的“健康碳水”——抗性淀粉(resistant starch)。

这种淀粉的特点是无法在小肠被消化,而会进入大肠,被益生菌发酵利用,从而发挥膳食纤维的作用。

“抗性淀粉有三个重要特性,”王博士解释道,“第一,它不会迅速分解为葡萄糖,因此能降低食物的升糖指数,对血糖管理有益。第二,它能促进肠道益生菌的生长,发酵过程中会产生短链脂肪酸,帮助维持肠道环境健康。第三,因为它不易被消化,所以停留时间更长,会增加饱腹感,从而帮助控制能量摄入。”

换句话说,并非所有碳水都等同于风险。

适量的全谷物、豆类、煮熟后冷却的米饭和土豆等,都可能成为抗性淀粉的重要来源。

王博士指出,这一领域的研究正在快速发展,未来或许会改变公众对碳水化合物的固有认知。

事实上,《澳大利亚膳食指南》(Australian Dietary Guidelines)也一再强调,主食应以全谷物为基础,而非完全排斥碳水。

世卫组织(WHO)更将膳食纤维的摄入视为预防心血管疾病、2型糖尿病和部分癌症的重要手段。

王博士强调:“关键不是少吃碳水,而是学会选择和搭配。”

迈向可持续的饮食方式

尽管专家们提出了明确建议,但真正落实到生活层面仍面临挑战。

调查显示,澳大利亚人对健康饮食的认知与实践之间存在巨大落差。

很多人尝试过极端节食或短期饮食法,但收效甚微。

韦弗博士认为,解决之道在于“小而持久的改变” ,例如在日常烹饪中减少添加糖、在办公室午餐中引入豆类和蔬菜、通过冷却处理让土豆和米饭自然生成更多抗性淀粉。

“与其追求剧烈的饮食改造,不如每天多加一份蔬菜或用全谷物替代白米饭。这些小小的调整,长期累积起来,能带来巨大差别,”她说。

从政策层面来看,公共健康专家也呼吁加强营养教育,以减少虚假或片面信息的影响。

营养学者普遍认为,学校、社区以及医疗体系需要承担更多教育责任,而不仅仅依赖个人去甄别真假信息。

对澳大利亚华人社区而言,这一话题同样具有现实意义。

传统饮食习惯往往以米饭、面条为主,而这些食材在西方营养话语体系下容易被“妖魔化”。

然而,如王博士所强调的:“并不是所有的淀粉都要被拒绝,关键是如何烹饪和搭配。比如冷却过的米饭和土豆可以成为抗性淀粉的来源,这反而是传统饮食的一种优势。”

在全球肥胖与慢性病高发的背景下,澳大利亚的饮食困境折射出一个更广泛的健康议题:如何在信息过载、饮食时尚与现实生活之间找到平衡。

正如韦弗博士所言:“我们需要记住,健康饮食不是关于极端的限制,而是关于让身体每天都获得真正的滋养。”

欢迎下载应用程序SBS Audio,订阅Mandarin。您也可以通过YouTube、Apple Podcasts、Spotify等平台随时收听SBS普通话播客,在 YouTube, X , Instagram,微博和微信平台关注SBS中文,了解更多澳洲新闻。