Phyllis Huang并非“外省家庭”出身,然而,移民澳洲后,移民者的身份启发她对台湾外省族群的研究热忱,同时,她也多了一份理解。

要点:

- 外省族群塑造出台湾独特的眷村文化

- 外省族群和经济移民的移民背景相当不同

- Phyllis Huang出英文专书研究外省二代作家的作品

台湾的外省族群

台湾的社区文化组成相当多元,其中,外省族群泛指从1945年二次世界大战至1991年期间,从中国大陆移居到台湾的战后移民族群,又以1949年国共内战,大批随着国民党来到台湾者为最大的浪潮。

Phyllis Huang介绍,当时国民党政府替军职人员和家眷盖了大大小小的集合型社区,也就成为了“眷村”,共有超过800个眷村分布在台湾各地,并且以北台湾居多。

其实住过眷村的外省人只占全部外省人总数的五分之一左右,可是眷村文化却成为台湾外省文化的代表,因为住民很集中的关系,就产生了一种非常特殊的文化。此外,眷村也将面食文化带进了台湾,影响深远。

战争移民潮

Phyllis Huang分析,当时绝大多数的外省族群是非自愿移居台湾的,因此,这批战争移民与当今盛行的经济移民华人,离乡背井的动机是相当不同的。

而许多随着国民党来到台湾的外省族群,先后又移民至世界各地,以美国为最大宗,成为华人移民浪潮中重要的成分。

她补充,根据许多访谈资料显示,这些外省一代其实是相当害怕战争的,同时,也会期许下一代迁移到更安全的国家。

外省人的身份认同

Phyllis Huang表示,一般来说,外省族群对中国大陆会有一种比较特殊的情感。

可是这个情感并不一定只是单单的乡愁,而是一种比较复杂的文化和认同的纠结。放在现代来说,外省一代与二代,通常在两岸议题上是比较弹性的、也比较愿意去涉及这样的议题。不过,到了第三代、尤其在解严后长大的孩子,在身份认同上和台湾其他族群的孩子就没有太大不同了。

她也说,自己的澳洲移民经验,让研究台湾外省族群议题时,更多了一份同理心。

当我们把外省人单单认定为台湾的族群之一时,我们很容易去想像他们一定得完全认同台湾、不可以有其他情感的牵系。事实上,他们是移民,如果我们把他们认定是移民的话,就可以更能包容他们在原乡之间的情感联系。

外省人在台湾的文化冲击

Phyllis Huang说明,外省族群早期是依附在国民党政府之下来到台湾的,而在台湾戒严时期之下,国民党政府积极灌输“国语”和中文书写等文化,“所以即使外省族群他们迁徙到台湾,大概长达四十年,他们感觉不出台湾跟中国大陆在文化认同上有多大的差异。”

这个跟华人搬到澳洲是有很大的不同的,我们一来到这里,马上就要学会融入当地的语言、跟社会文化的架构之中,可是外省人来到了台湾,情况变成了台湾当地的居民要去适应新移民者的文化,导致了外省族群的文化冲击延宕了40多年,直到90年代台湾社会盛行本土化后才开始影响。

她分析,即便在本土化的台湾社会中,许多人将外省族群与国民党、两岸统一等思维连结在一起,但其实,不少外省族群自身其实相当混淆。

他们没有办法认同本土化的台湾,可是他们也没有办法认同共产党统治之下的中国,那变成一种双重的认同流离的状态。

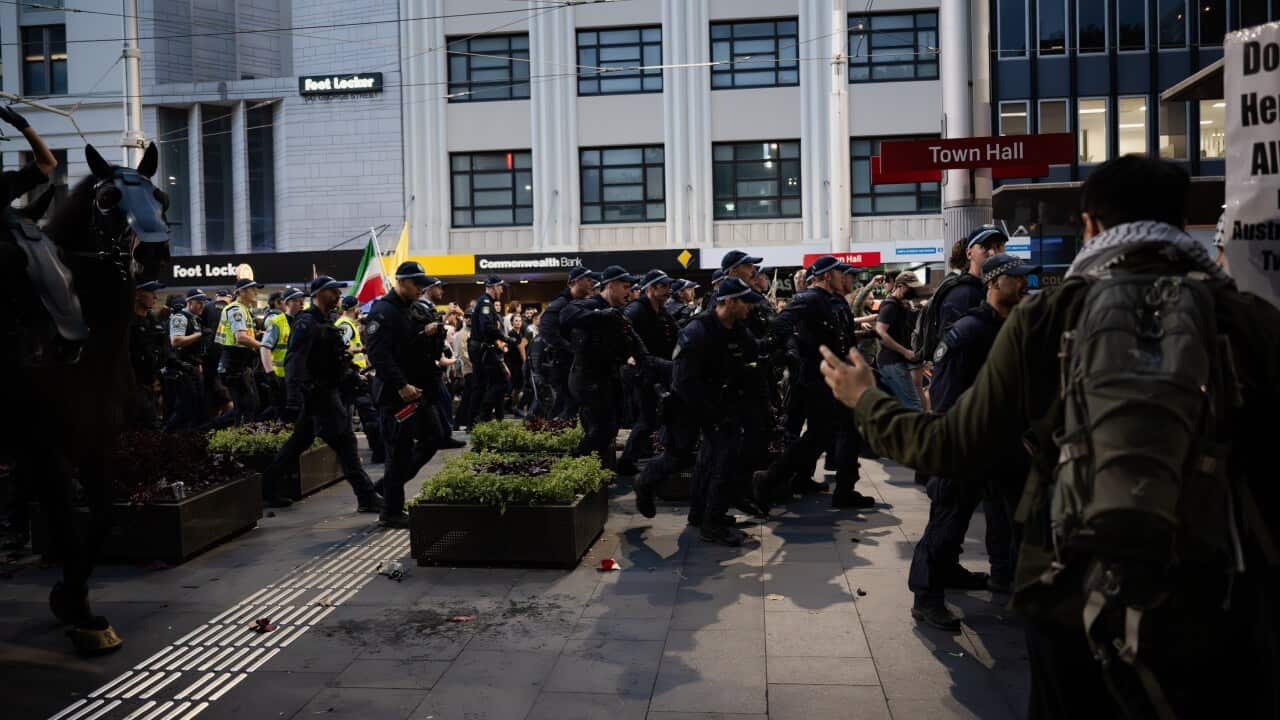

Image

外省二代作家的文学作品

Phyllis Huang表示,目前国际上针对台湾外省人的研究仍相当少,她于去年出版英文研究专书《Literary Representations of “Mainlanders” in Taiwan: Becoming Sinophone》,集结对二代外省作家的研究精华,探讨横跨1980至2010年代的文学作品中,针对外省认同的论述,以及在台湾本土化浪潮之下的身份认同。

她发现,像是:朱天心、骆以军、赖声川等外省二代背景的作家,他们关怀的主题几乎都与中国有关系,且“虽然这些作品里面呈现的角色非常地依附于台湾,可是其实他们在台湾是孤单的。”

Phyllis Huang认为,探讨台湾的外省族群议题,从海外华人研究的不同视角来看,会有不同的有趣发现与省思。

(本文为嘉宾观点,不代表本台立场)

(点击首图收听采访音频)

(本文系SBS中文原创内容,未经许可,不得转载。如需内容合作,请来函联系:chinese@sbs.com.au或 mandarin.program@sbs.com.au)