新州法律禁止護膚品含有「微膠珠」(microbeads),因此勒令六個護膚品牌將受影響的產品從超市下架。

新州環保署(EPA)已向 Coles Group 和 Natio 等六間公司發出合規通知,要求它們停止供應相關產品。

有專家指出,此事反映政府需要實行更「嚴格」的監管措施,應在聯邦層面上,全面禁止微膠珠。

另一位專家則擔心禁令與定義不一致,消費者仍可能在日常用品中接觸到微膠珠,例如牙膏。

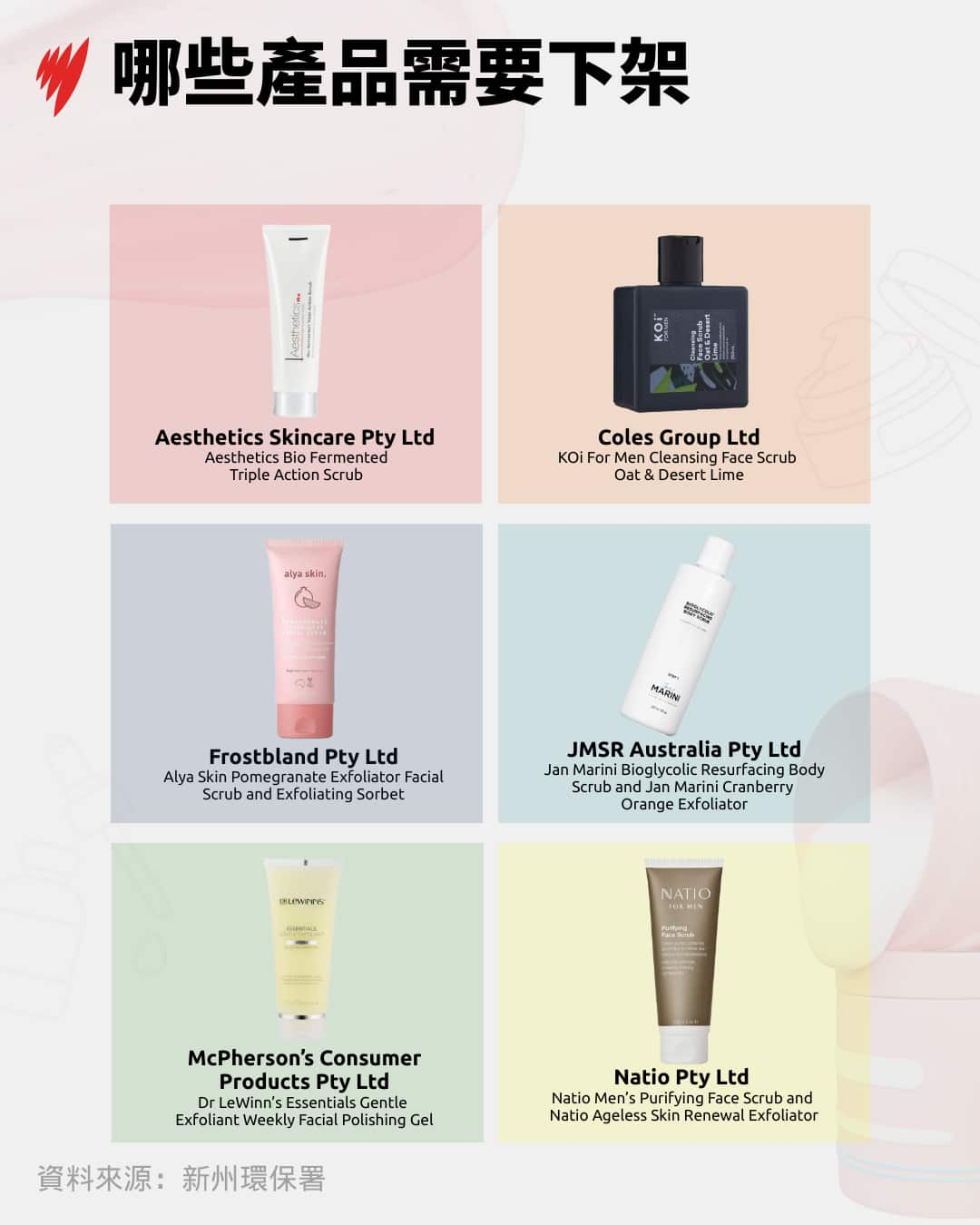

甚麼產品需要下架?

新州自 2022 年開始禁用微膠珠,因而當局下令這些含有微膠珠的產品下架,目前有六個品牌(共八款產品)受影響。

這六個品牌(共八款產品)分別是:

- Aesthetics Skincare Pty Ltd — Aesthetics Bio Fermented Triple Action Scrub(Aesthetics生物發酵三重功效磨砂膏)

- Coles Group Ltd — KOi For Men Cleansing Face Scrub Oat & Desert Lime(KOi男士潔面磨砂膏燕麥與沙漠青檸)

- Frostbland Pty Ltd — Alya Skin Pomegranate Exfoliator Facial Scrub(Alya石榴去角質面部磨砂膏)和Exfoliating Sorbet(去角質冰沙)

- JMSR Australia Pty Ltd — Jan Marini Bioglycolic Resurfacing Body Scrub(Jan Marini生物糖煥膚身體磨砂膏)和Jan Marini Cranberry Orange Exfoliator(Jan Marini蔓越莓橙子去角質磨砂膏)

- McPherson’s Consumer Products Pty Ltd — Dr LeWinn’s Essentials Gentle Exfoliant Weekly Facial Polishing Gel(Dr LeWinn’s Essentials溫和去角質每週面部拋光凝膠)

- Natio Pty Ltd — Natio Men’s Purifying Face Scrub(Natio男士淨化臉部磨砂膏)和Natio Ageless Skin Renewal Exfoliator(Natio抗衰老煥然一新煥發角質磨砂膏)

新州環保署署長 Tony Chappel 表示,微膠珠對環境造成嚴重影響,強調它們「不應該出現在護膚品中,也不應該出現在我們的水道」,他指出這些微塑膠粒可能「威脅海洋生物與人類健康」。

他表示部份被禁產品使用了「生物塑膠(bioplastics)」,例如聚乳酸(PLA)與醋酸纖維素(cellulose acetate),這兩種材料雖然來自天然成份、可再生資源,但他強調這些物質「在環境中並不容易分解,根據新州《2021年塑膠減量與循環經濟法》(Plastic Reduction and Circular Economy Act 2021)的定義,它們仍屬於塑膠」。

他補充企業在接到通知後已迅速將產品下架,當局亦與多間大型零售商(包括 Chemist Warehouse 和 Priceline)合作,確保相關產品全面下架。

不過,這項撤架令目僅只適用於新州 —— 同款產品或可在其他州份出售。

甚麼是微膠珠?為甚麼被禁止?

在化妝品與個人護理產品中不時應用微膠珠,用以1改善觸感、去角質或延長保質期。

由於微膠珠不可生物降解,當它們被沖入下水道後進入河流或海洋中,可能被魚類及其他海洋生物誤食。

澳洲海洋保育協會(Australian Marine Conservation Society)的 Tara Jones 表示,像微膠珠這樣的微塑膠對海洋及其生態系統構成「巨大威脅」。

她向本台表示:「一旦微塑膠進入環境,幾乎不可能被清除。這些顆粒不會因被沖入排水系統而消失——它們會長期存在,持續危害海洋動植物。」

「從微小的浮游生物到巨大的鯨魚,各種生物都可能攝入微塑膠。」

在人體內也發現微膠珠,情況令伍倫貢大學(University of Wollongong)高級講師 Karen Raubenheimer 憂慮,她表示:「無論檢測人體還是環境,都能找到微塑膠。不同形狀的微塑膠似乎會聚集在身體的不同部位——包括腸道和大腦。」

她指出,這些塑膠本身就可能對人體造成損害,而且還可能釋放出它們從產品中吸附的化學物質。她說:「這不僅是環境問題,還是公共健康問題。它關乎水質、糧食安全,甚至影響土壤。」

為何監管依然模糊

她指出,目前的禁令過於狹義,她解釋,大多數州的禁令僅適用於「可沖洗型」(rinse-off)產品。

此外,微膠珠也常出現在防曬乳、化妝品和亮粉(glitter)等產品中,但目前的禁令往往不涵蓋這些產品。

她又指因為各州的法規不一致,「如果某種產品在一個州被禁止、但在另一個州合法,這些產品往往會跨州流通,執法起來非常困難。」

她指監管過程中需要更高的透明度:「對於塑膠問題,關鍵在於資訊公開與可追溯性。每次政府制定新規,往往也會使某些不在定義內的東西被『合法化』,因此要求企業公開產品成分非常重要,這樣我們才能追蹤塑膠流向。」

如何判斷產品是否含微膠珠

若要判斷產品中是否含有微塑膠,需查看成份標籤。

常見的微膠珠成份包括:

- 聚乙烯(Polyethylene, PE)

- 聚對苯二甲酸乙二酯(Polyethylene terephthalate, PET)

- 聚丙烯(Polypropylene, PP)

- 聚甲基丙烯酸甲酯(Polymethyl methacrylate, PMMA)

- 尼龍(Nylon, PA)

此外,消費者也可下載 「Beat the Microbead」應用程式,透過掃描產品條碼,查詢產品是否含有微膠珠。

瀏覽更多最新時事資訊,請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、X 專頁、Instagram 專頁,或訂閱 Telegram 頻道。

SBS 中文堅守《SBS 行為守則》等政策,以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目,或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。