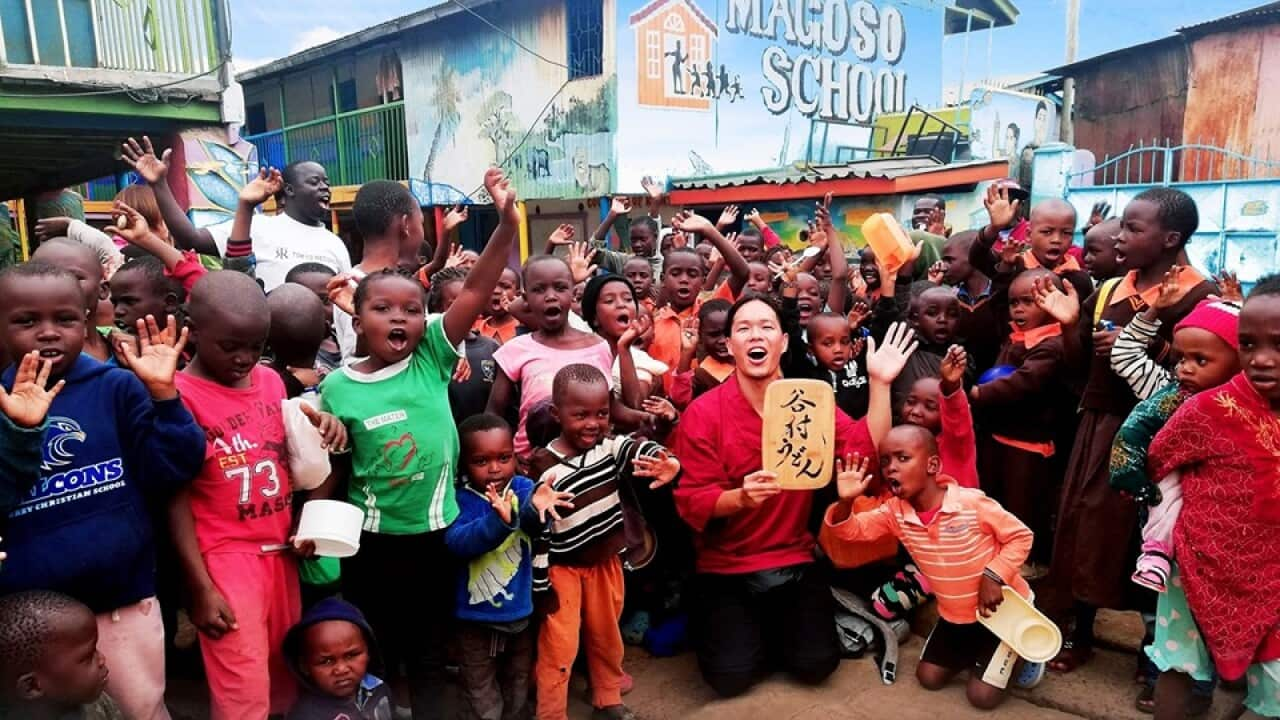

出張スタイルでうどんを作りながら、世界中を旅するうどん屋、ジョン・タニムラさん。2016年12月、オーストラリアを皮切りに始まった旅は、これまでに24ヵ国、延べ5000人に手打ちうどんを振舞ってきました。

ハイライト

- 家庭の深い部分に入り込める旅

- 世界にはいろんな普通がある

- 本を通じて少しでも未来を柔軟に捉えられるようになってほしい

新型コロナウイルスの感染拡大がはじまったころ、南米のボリビアにいたジョンさん。帰国するタイミングをうかがっていたところ、突如国境が封鎖され、そこから隔離生活が始まりました。

「日本のステイホームのようなレベルではなかった」と振り返るジョンさん、外出が許可されたのは週に1回、火曜日の朝のみ、そのときに1週間分の食材をすべて調達する必要がありました。

約2ヵ月のロックダウンを経て、ようやくチャーター便で日本帰国にたどり着いたジョンさんは、旅ができなくなったため、これまでの体験を1冊の本にまとめようと決断。

「これまで僕が見てきた世界や体験してきたことを楽しんでもらえたらと思いました」

旅の出発点がオーストラリアだったのは、讃岐うどんの小麦粉がオーストラリア産であったから。

また日本で生まれ、思春期をアメリカで過ごしたジョンさんは、日本の社会に親しめず、「自分の居場所を探す旅」でもあったと振り返ります。

3年かけて、アジア、アフリカ、ヨーロッパ、中東、中米を渡り歩いたジョンさん。

現地の食材を使い、現地の家庭のキッチンで作るうどんの旅にハプニングはつきものでした。

小麦粉と水など、うどんの主な材料は世界どこでも簡単に手に入るものの、「実際に作ってみるとかなり違うんです」と語ります。 たとえばインドの小麦粉はナンやチャパティなどのパン生地用で、元々茶色がかっていたり、水道水も軟水や硬水などどいった微妙な違いでも、出来上がりがかなり違うようで、その都度試行錯誤しながら旅を続けました。

たとえばインドの小麦粉はナンやチャパティなどのパン生地用で、元々茶色がかっていたり、水道水も軟水や硬水などどいった微妙な違いでも、出来上がりがかなり違うようで、その都度試行錯誤しながら旅を続けました。

Jon's udon noodles are served both hot and cold, with various toppings Source: Jon Tanimura

ビーガンやグルテンフリー、さらにはイスラム教のハラールやユダヤ教のコシェルなど、あらゆる嗜好や宗教があるなか、「日本の出汁を受け入れてもらえるか」も大きなポイントであったと語り、ときには持ち込んだ材料も道具もすべて受け入れてもらえず、その場にあったものでうどんを作ったという経験も。

しかし、「異世界にいったように、ドキドキ、ワクワクさせてくれるこの旅がたまらなく好きなんです」と語ります。

「うどんを作っていなかったら家庭の深い部分に入っていけません」

世界各国のキッチンでうどんパーティやワークショップを開催してきたジョンさんは、生地を伸ばしたり、踏んだり、切ったりといった過程を参加者に提供し、うどん作りを楽しんでもらっています。 世界中を旅してきたジョンさんですが、生地を「踏む」という料理の過程は見たことがないと述べ、積極的にパフォーマンスに取り入れ、体験を提供しているといいます。

世界中を旅してきたジョンさんですが、生地を「踏む」という料理の過程は見たことがないと述べ、積極的にパフォーマンスに取り入れ、体験を提供しているといいます。

Jon provides udon making experience to the homes he visits Source: Jon Tanimura

そしてみんなで手作りしたうどんの反響は、ジョンさんが想像していた以上によく、特に讃岐うどんのコシやもっちりした食感が評判だそうです。 ジョンさんが3年間かけて見てきた世界をぎゅっと一冊にまとめたのが、今月発表された電子書籍『世界を旅しながらうどんを作って生きる: 世界24カ国を旅しながら、5000人にうどんを振る舞った「世界を旅するうどん屋」というノマド的な生き方とは』。

ジョンさんが3年間かけて見てきた世界をぎゅっと一冊にまとめたのが、今月発表された電子書籍『世界を旅しながらうどんを作って生きる: 世界24カ国を旅しながら、5000人にうどんを振る舞った「世界を旅するうどん屋」というノマド的な生き方とは』。

The stomping of udon dough is always a crowd favourite Source: Jon Tanimura

うどんとともに旅をして気づいたこと、それは「世界にはいろんな普通がある」ということです。

「世界を旅するうどん屋」というノマドライフスタイルに出会ったジョンさんは、本を通じて、「こんな生き方もあるんだ!」と少しでも未来を柔軟に捉えられるようになってもらえれば、と願っています。

ポッドキャストはこちらから

READ MORE

出倉秀男氏と語る豪州における日本食文化の変遷

火木土の夜10時はおやすみ前にSBSの日本語ラジオ!