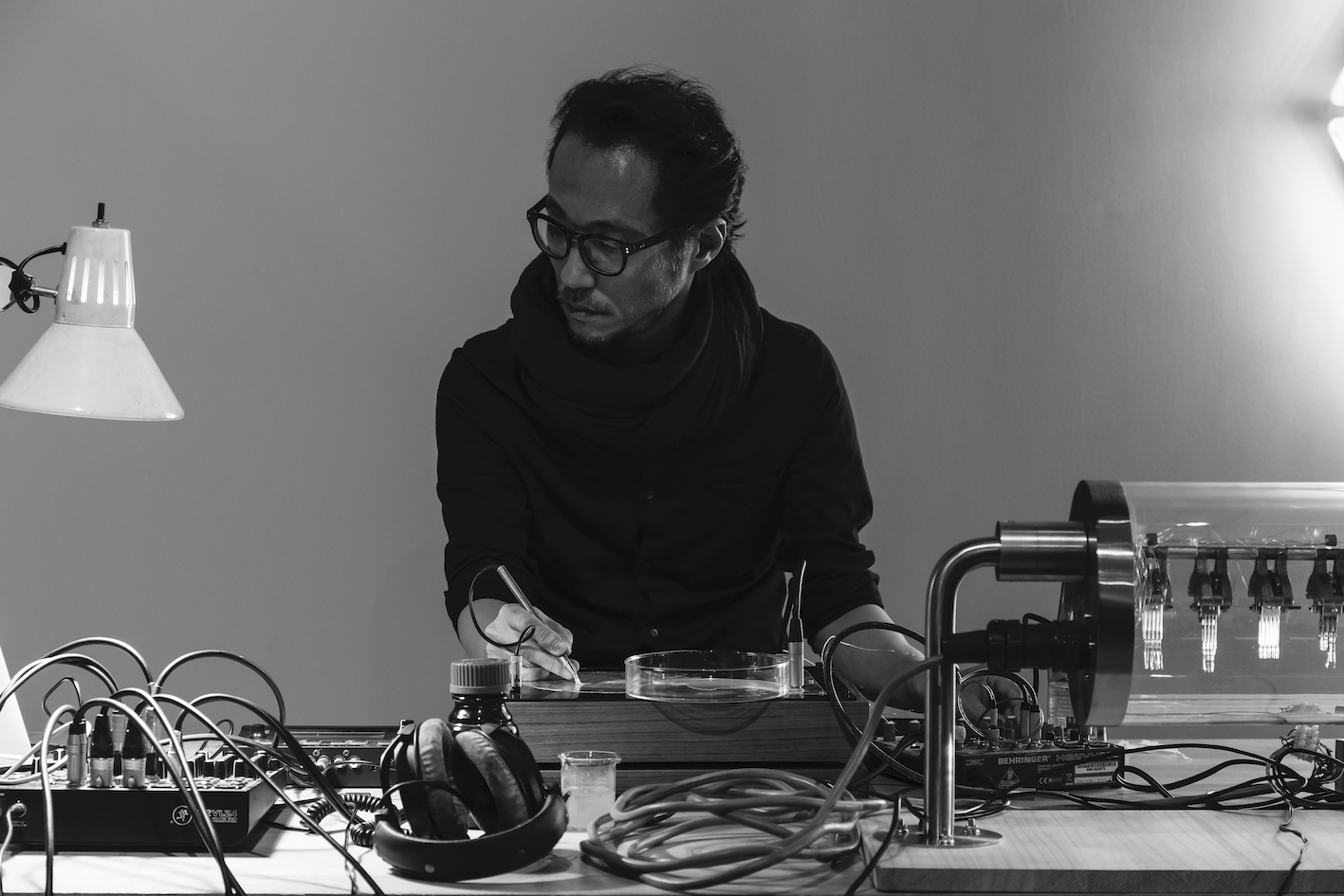

김윤철 작가

- 한국의 작곡가, 음악 프로듀서, 예술가

- 과학을 접목시킨 초 학제적인 작품들로 세계적인 주목을 받고 있음

- 멜버른 대학교 과학 미술관에서 진행되는 유럽입자물리 연구소가 개발한 전시 Dark Matters(암흑 물질) 전시에서 ‘크로마 V’ 선보여…

- 한국에서 전자 음악 작곡 전공후 독일 유학에서 오디오 비주얼 미디어 전공

- 2016년 유럽입자물리연구소의 콜라이드 상 수상

진행자: 멜버른 대학교 멜버른 과학 미술관에서는 지난 5일부터 Dark Matters 즉 암흑 물질이라는 전시가 진행되고 있습니다. 이 전시는 스위스에 위치한 세른이라고 불리는 유럽입자물리연구소가 진행하는 예술, 과학 융합 프로그램과 암흑 물질 입자 물리학 ARC 우수 센터에서 개발한 전시인데요. 유럽 입자 물리 연구소가 호주에서는 최초로 진행한 협업 작업입니다. 이 전시의 하일라이트 중의 하나는 한국의 예술가 김윤철 작가의 50미터 길이의 거대한 작품 크로마 V인데요. 한국의 김윤철 작가 나혜인 프로듀서가 연결했습니다.

나혜인 PD: 멜버른 과학 미술관에서 오는 12월 2일까지 진행되고 있는 전시 Dark Matters 즉, 암흑 물질에 크로마 V라는 작품을 선 보이며 큰 주목을 받은 한국의 김윤철 작가님 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?

김윤철 작가: 예. 안녕하세요. 반갑습니다. 김윤철입니다.

김윤철 작가 Source: Supplied / Yunchul Kim

김윤철 작가: 네. 유럽 입자물리연구소 안에는 아츠 엣 세른이라는 매년 이제 예술가를 유럽 입자물리소의 연구소로 초대하여 과학자와 어떤 파트너십을 맺고 그리고 이런 거대한 이 실험실을 예술가들에게 개방하여서 그곳에 실제 이제 저도 한 두 달 정도 있었지만 그런 예술가들이 머물면서 어떤 예술적 상상력과 또한 현대 물리학이 가지고 있는 우리가 알 수 없는 어떤 어떤 미지에 대한 어떤 세계에 대한 탐구를 어떤 지식적이건 어떤 문화적인 채널이건 공유할 수 있도록 그런 것들을 서포트해주는 프로그램입니다. 그래서 실제 예술가들은 세른의 그런 현대 물리학이 우주에 대한 어떤 큰 질문을 탐구하는 방식을 경험할 수가 있고요. 그것을 통해서 새로운 영감들과 개인 작가들이 가지고 있었던 작업들의 방식들 그리고 자연에 대한 어떤 생각들을 과학자의 어떤 창의적인 부분과 우리가 교류하는 하나의 어떤 장이라고 생각하면 될 것 같아요. 그래서 실제 이것은 어떤 우리가 이렇게 되게 어렵게 생각할 것이 아니고 예를 들어서 어떤 과학을 위한 예술도 아니고 또 예술을 위한 과학도 아니에요. 어떤 새로운 액티비티라고 생각하시면 되고 그래서 어떤 학제나 학문을 넘어서는 그러니까 요즘 말하는 어떤 초학제적이거나 다학제적인 분야의 이런 활동을 서포트하는 것이라고 생각하시면 돼요. 그래서 실제 거기에는 저와 같은 이제 설치 작가도 있지만 미디어 아티스트 또 영상을 만드시는 분 드로잉, 회화, 퍼포먼스 등 이제 다양한 이제 예술가들이 자신 고유의 이제 상상력과 방법으로 현대 물리학과 만난다. 이렇게 생각하시면 될 것 같습니다.

나혜인 PD: 네. 뭔가 과학과 예술이 서로에게 영감을 주고받는 그런 장이 아닐까라는 생각이 드는데요.작가님의 작품들도 과학과 예술이 잘 융합된 작품으로 세계적인 평가를 받고 있는데요. 보통 과학의 어떤 부분들을 예술로 표현하고 계시는 지요.

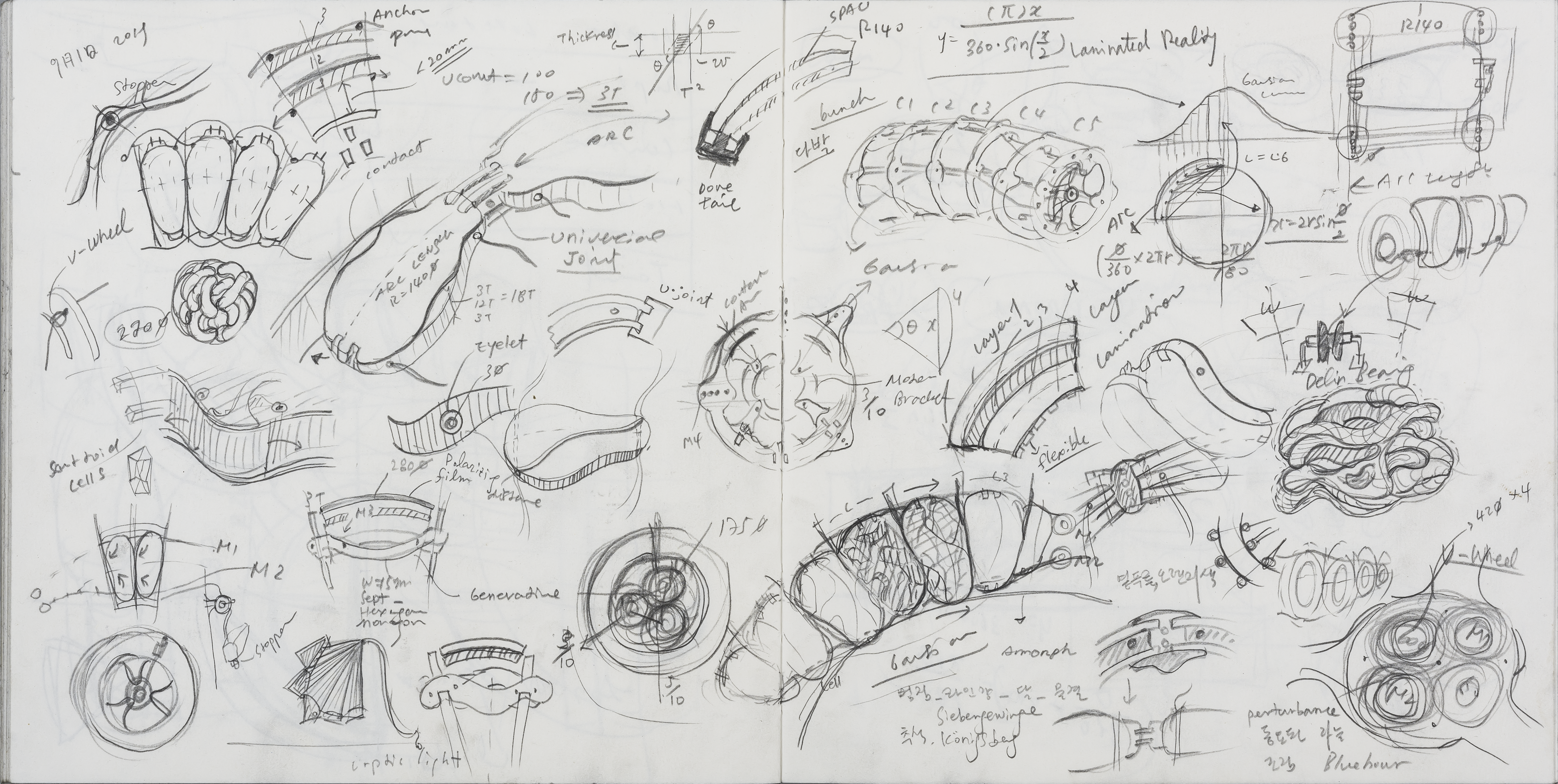

김윤철 작가: 저는 제 작업에서는 실제는 좀 약간 어려운 얘기일 수도 있지만 이제 유체 역학이라는 것… 그 흐르는 것에 대한 과학의 어떤 그 리서치들 그다음에 재료 공학 그래서 어떤 새로운 소재나 새로운 어떤 물질을 탐구하는 것을 저의 작업에서도 아주 중요시하고 있어요. 그것은 단지 되게 단지 과학뿐만 아니라 모든 예술가들이 어떤 자신만의 재료와 자신만의 어떤 재료의 특성들을 찾는 거에서 아마 출발 했다고 볼 수도 있을거요. 그래서 그리고 이것은 또 그것을 넘어서 그 어떤 예술 과학 기술들이 다 혼재돼 있고 거기에는 인문학적인 거 예를 들어서 어떤 신화, 역사, 문학, 철학 등의 다양한 인재 사유들이 이게 녹아 있다고 보시면 돼요. 그래서 이 작업을 실천하는 부분 그러니까 제가 작업을 실천하는 부분에 있어서는 많은 과학적인 리서치와 유사한 부분들이 있어요. 왜냐하면 어떤 과학적인 그런 방법들을 통해서 또 저도 실험을 하고 그리고 실제 저희 스튜디오에는 실험실이 있어요. 그래서 무슨 화학적 실험을 화학 실험을 한다든지 나노 입자를 만든다든지 광학 실험을 한다든지 하는 그런 여러 실험들을 하는데 그것이 결국에는 과학이 아니라 결국에는 어떤 미학적 아니면 예술적 경험을 관객들과 공유하는 것을 위한 어떤 과정들이 있기 때문에 그런 부분들이 아마 이런 세렌이나 아니면 이런 지금 의 그런 갤러리에서 과학 미술관에서도 그런 부분을 되게 좋게 평가하시고 저를 초대한 것 같습니다.

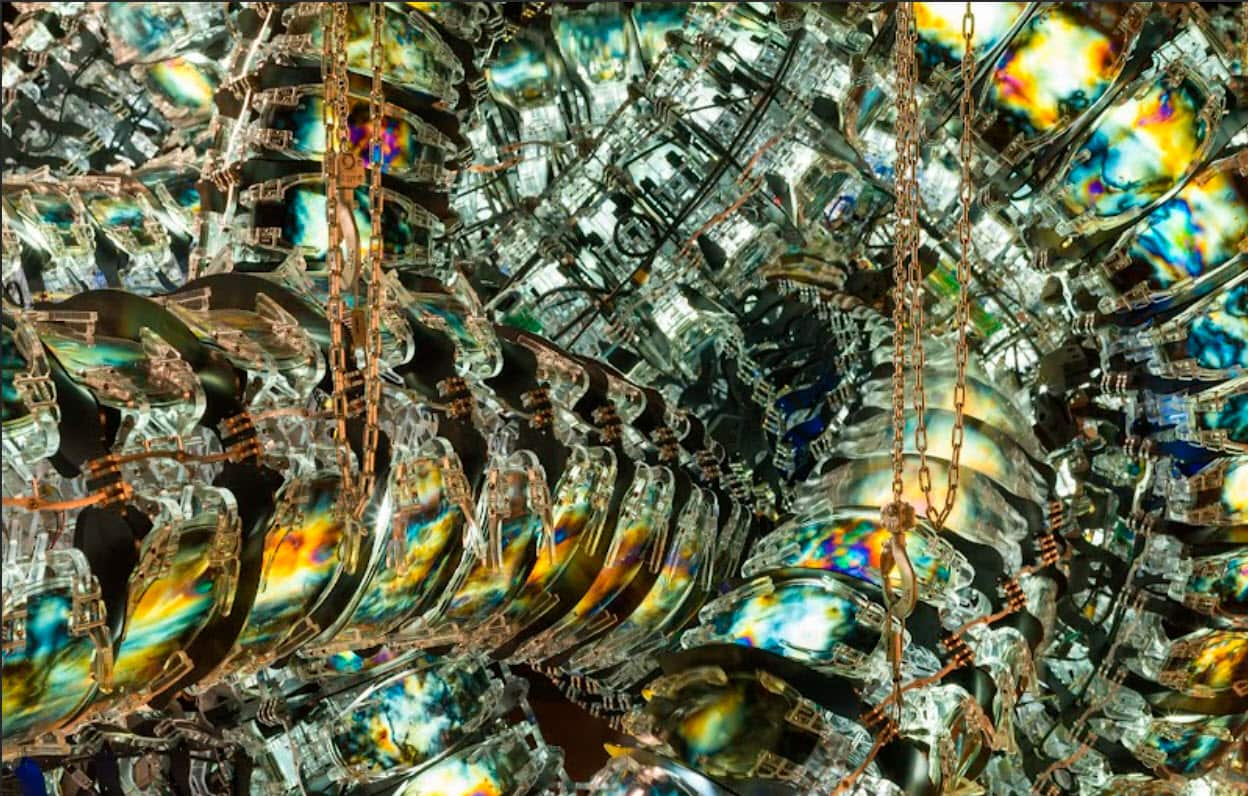

베니스 비엔날레 한국관에서도 전시됐던 크로마 V Source: Supplied / Courtesy of the artist. Photo by Roman März

김윤철 작가: 네. 이 크로마라는 작품은 실제로 거대한 매듭이에요. 그래서 그 매듭이 매듭을 풀었을 때 거의 한 45m에서 50m 정도의 길이가 되는 실제 거대한 조형물입니다. 근데 일반 조형물과 틀린 것은 이 크로마는 움직이는 작품이고 빛이 변하고 여러 그런 뭐라 그럴까요 물질들이 변화하면서 만드는 어떤 체도, 색깔, 스펙트럼 이런 것들을 이제 경험을 하실 수가 있습니다. 그래서 이 작품은 좀 자세히 얘기하면 382개의 매듭으로 이루어져 있고요. 그 매듭은 각각의 매듭에는 그런 키네틱 메카닉이라는 모터 장치가 들어있고 그래서 실제 이 매듭은 또 그냥 어떤 제가 직관적으로 만든 매듭이 아니라 실제 수학으로 그것을 생성했어요. 수학의 알고리즘으로 매듭을 만들고 그런 과정들을 통해서 이제 이런 추상적인 매듭이 제가 이제 작업을 만드는 동안에 예를 들어서 이것을 하나의 신화나 여러 이제 우리가 알고 있는 인문학적인 그런 영감들과 좀 연결을 많이 했었어요. 왜 그러냐 하면은 그 매듭이라는 것이 우리가 대개 일상이나 전통적인 전통적인 문화권 문화권 모든 문화의 전통적인 인공 뭐라 그럴까요 매듭이 갖고 있는 그런 상징들이 있거든요. 그래서 어느 문화권에서 매듭은 결속이다. 그래서 결혼식이나 이런 데 매듭을 쓰기도 하고 그러나 이제 그것은 단지 문화권뿐만 아니라 과학에서도 항상 큰 영감의 대상이었고 화가들에게도 영감의 대상이었어요. 그래서 왜냐하면 이게 자연에서도 우리가 매듭을 발견할 수가 있는데 태양의 어떤 자기장의 흐름이 만드는 유체의 매듭으로서의 이제 소형 돌이들도 있고 우리가 DNA의 구조를 보면 그런 나선형 구조들이 있고 그다음에 바닷가의 작은 소형 도리들 뭐 이 매듭은 되게 모든 곳에서 우리가 만나볼 수가 있어요. 그래서 이 모티브들이 그래서 아주 복잡하게 연결되면서 이 작업을 만들게 되는데 실제는 아까 말씀하신 것처럼 어떤 좀 되게 미래적인 어떤 sf에 나올 만한 어떤 조형물 같기도 하지만 그 매듭이라는 것이 갖고 있는 어떤 성질이 시간을 오히려 되게 과거로 가져가기도 해요. 우리가 아까 말한 전통적인 어떤 상징으로서의 어떤 메디터 미래적인 어떤 형태로서의 매듭들 이런 것들이 혼재하는 어떤 작업이라고 보시면 되겠습니다.

나혜인 PD: 그렇군요. 이렇게 많은 매듭이 자연에 있었다는 거 사실 평소에는 전혀 생각해 보지 못했던 부분인 것 같습니다. 크로마 V아마 보시면 세상에서 이런 작품은 처음봤다고 느끼실 정도로 새롭고 놀라운 느낌이 드실 것 같습니다. 이 작품을 직접 가서 보시는 분들… 어떤 부분을 좀 주목하는게 좋을까요? 아까 말씀하셨던 작은 매듭도 저희가 눈으로 찾아볼 수 있나요?

김윤철 작가: 네. 그렇습니다. 그리고 그 매듭이 또 만드는 어떤 힘 그것은 어떤 우리가 어떤 예술을 관람할 때는 어떤 밸런스 힘 그다음에 형태 그 다음에 어떤 물성 이런 여러 가지들이 이제 종합적으로 우리의 어떤 어떤 예술적 가치 그다음에 예술의 아름다움 이런 것들을 보게 하잖아요. 근데 이제 제 작품 같은 경우는 워낙에 이제 이 비주얼이 강하기 때문에 이제 많은 관람객들이 이제 이 작업을 보면 살아있는 생명체 인공의 자연 이렇게 관성적으로 어떤 상징을 또 찾기도 하세요. 그래서 실제로는 많은 분들이 이거 너 아시아 사람이니까 이게 용이 아니냐 드래곤이 아니냐 아니면 어떤 사이언스 픽션에 나오는 그런 어떤 그런 생명체 같다. 그래서 많은 분들이 되게 다양하게 느끼세요. 그래서 이것이 아름답다 어떤 분은 되게 무섭다 신기하다 그런 감정들을 이렇게 표현해 주시는데 저는 그 모든 것에 다 열려 있어요. 그것만이 그것이 제가 알기로 과학과 예술이 좀 틀린 점이요. 과학은 어떤 답이 있지만 예술은 스스로가 답을 던질 수가 있고 질문을 할 수 있기 때문에 그런 어떤 자유로움을 가지시면 돼요. 그 관람 어떤 포인트가 있다면 그리고 그렇지만 실제는 이제 이 색이 변화하는 물질들을 이렇게 직접 전시장에서 보게 되면 우리가 항상 모니터로 보는 어떤 그런 스펙트럼이 아니라 실제 물질이 어떤 마찰이나 움직임을 통해서 나오는 빛의 운동들 이런 것들을 볼 수 있고 그 운동이 매듭이 가고 있는 형태에서 출발한다는 그런 재미있는 지점들이 있어요. 그리고 그것을 어떤 과학적 지식이 없어도 충분히 그런 부분들을 느끼실 수 있으실 것입니다.

크로마 V Source: Supplied / Courtesy of the artist. Photo by Roman März

김윤철 작가: 네. 그게 아마 어떻게 보면 제가 음악을 했기 때문에 가능한 거일 수도 있을 것 같아요. 왜냐하면 음악이라는 게 보면 기본적으로 음악을 듣는 감상과 다르게 이제 작곡을 공부하게 되면 많은 어떤 수학적 지식도 필요해요. 그리고 건축적인 어떤 공간적 구성할 수 있는 그런 지식도 필요하고 음향을 다루기 위해서는 물리학적 지식도 있어야 되고 이러다 보니까 음악을 만드는 사람에서 봤었을 때는 하물며 전기도 만져야 되고 그러다 보니까 이게 되게 초각적인 실천을 했던 것 같아요. 제가 이미 대학에서 전공을 할 때 단지 곡만 피아노를 치고 하는 것이 아니라 더 깊은 차원에서 이제 공부를 하다 보면 그것이 다른 학문들과 만나게 됐어요. 그리고 실제 또 특히 이 매체를 만나게 된 거는 그러다 보니까 음악을 통해서 당연히 이제 영상들과 만나기도 하고 그런 어떤 이벤트 퍼포먼스 등등 여러 그런 실천을 할 수 있는 여지들이 생기다 보니까 저도 모르게 되게 멀티 디스플리너리한 작업들 그리고 그러다 보니까 이제 여기서 더 과학적인 거 그다음에 테크놀로지 이런 것들을 더 직접적으로 내 작업으로 가져와야 되겠다라는 생각을 했고 많이 아시지만 이제 한국에 이제 백남진 선생님이 이미 들어 일을 하셨어요. 그래서 그런 저희 시도들이 어떤 용기를 되게 많이 주셨던 것 같아요. 이게 단지 누군가가 먼저 그런 길을 문을 열어주셨기 때문에 가능했었을 것 같아요.

나혜인 PD: 근데 평소에 원래 과학에 관심이 많으셨어요?

김윤철 작가: 원래는 그렇게까지 많지는 않았는데 이런 작업을 하다 보니까 그런 지식이 없이는 상상만 할 수 있는 거예요. 그래서 그 상상이라는 게 이제 우리 한국에서는 상상에는 항상 이 힘이라는 상상력이라는 단어 역이라는 말이 붙잖아요. 그런 것처럼 그게 실현화시키려면 이제 공부를 해야 될 수 있는 할 수 있는 상황밖에 아니었어요. 그래서 이제 제가 과학자들과 많이 이렇게 만나게도 되고 실제 여러 과학기관을 방문하게도 되고 하면서 그런 지식들이나 그들의 방법들 그리고 그들과 공유하면서 많은 것들이 그런 문들이 열렸던 것 같아요.

김윤철 작가의 스케치 Source: Supplied / Yunchul Kim

김윤철 작가: 실제 되게 동떨어져 있는 것 같지만 실제 과학자들을 만나면 많은 과학자분들이 예술에 대한 소양이 되게 깊으세요. 왜냐하면 그들도 예전의 물리학이나 물리학과 지금은 틀린 것이 뭐냐 하면 예를 들어서 지금 물리학은 우리가 직접적으로 관찰할 수 없는 세계를 연구하시잖아요. 소입자니 미립자니 무슨 양자 역학이니 이런 것들이 우리가 예전에는 마찰을 얘기한다. 그러면 이렇게 비벼서 열이 난다. 실제 실험을 할 수 있지만 지금은 모든 것이 상상력이고 그리고 모든 것이 어떤 창의적인 어떤 세계를 만들 수 있는 능력이 없으면 과학 활동을 하실 수가 없으세요. 그래서 그렇군요. 그런 부분이 예술가들과 상당히 유사하고 그들도 많은 부분의 상상력이 틀릴 수도 있고 맞을 수도 있고 그런 여러 과정들이 저희 예술가들이 하는 것들은 너무 비슷해서 실제 만나서 얘기를 하다 보면 지식의 면을 떠나서 어떤 삶이나 실천하는 부분에서 많은 부분들이 비슷해요. 그래서 그런 부분이 일단은 교류되는 것들이 되게 많고 실제 과학계 예술 가들이 만난다는 것이 단지 오늘날의 일뿐만이 아니라 예전에 특히 이제 성양 예술 실습에 있어서는 예를 들어서 바이올린을 만들거나 피아노를 조율하거나 이런 것에서 과학이 엄청나게 직접적으로 들어와 있었어요. 그래서 과학에 의해서 우리가 아는 레오나르도 다빈치도 마찬가지고 그렇죠 이것은 분리됐기 때문에 우리가 이것과 저것이 다르다고 하지만 원래는 하나의 뿌리에서 나왔기 때문에 실제 만나서 그러니까 피상적인 것이 아니라 더 깊은 차원에서 얘기를 하다 보면 너무 만나는 부분들이 많이 있습니다.

크로마 V Source: Supplied / Courtesy of the artist. Photo by Roman März

김윤철 작가: 실제 지금 말씀하신 부분들이 진짜 맞는 것 같아요. 우리가 초중고 시절에 이제 너무 많은 분과들의 분과들로 나누어진 문학, 과학 체육 여러 분야들로 나눠지기 때문에 우리가 실제는 그중에 하나를 골라야 되는 당혹함이 있잖아요. 근데 이 하나가 이게 무슨 기계의 나사처럼 딱 이렇게 떨어져 나오면 모르는데 다 연결되어 우리의 몸처럼 다 연결되어 있기 때문에 심장 따로 떼어낼 수가 없는 거거든요. 우리 몸에서 다 연결되고 하나의 유기체로 이루어져 있어요. 얽혀 있고 그래서 그리고 실제 현대 교육도 그것을 극복하려고 되게 노력하고 있고 지금 우리가 오늘 이런 인터뷰에 얘기하는 과학과 예술의 만남이라는 것 또한 이런 반성이 시작된 것도 어떻게 보면 과학이에요. 왜냐하면 1950년대 이미 수학자와 어떤 예를 들어서 수학자와 다른 거를 예를 들어서 화학자가 만나도 소통이 안 됐었나 봐요. 같은 과학 내에서도 너무나 첨예하게 분과가 만들어졌기 때문에 그래서 그들이 먼저 이것을 극복하자고 시작을 한 게 어떻게 보면 초악재예요. 과학 내에서 이미 반성이 이루어져서 우리끼리도 소통이 많이 안 되는데 이런 게 사회와 과학과 사회와 문화가 동떨어지기 시작하면 우리가 되게 큰 괴리감이 생길 수 있다 하면서 그런 반성에서 출발한 것 같고 실제 이런 융합 작업이 어떤 새로운 예술의 형태로 이제 들어오고 예를 들어서 지금 현대 미술관에 가게 되면 테크놀로지를 사용하는 예술은 너무 이제 많이 있고 그런 것처럼 많은 작가들이 마치 엔지니어처럼 아니면 또 과학자처럼 아니면 어떤 그런 프로세스를 가지고 작업하시는 분들이 많은 젊은 작가분들이 계세요. 그래서 이런 것들이 어떤 한 현대 예술의 하나의 형태라고 봐주시면 될 것 같습니다.

나혜인 PD: 말씀하셨던 것처럼 새로운 분야가 아닐까라는 생각이 드네요. 끝으로 앞으로 어떤 작품 계획 중이신지 여쭤보고 싶습니다.

김윤철 작가: 저는 이제 내년 4월에 중국의 북경에서 큰 이제 개인전을 준비하고 있어요. 그거 말고도 여러 이제 작품들을 준비하고 있는데 그 전시를 위해서 이제 새로운 신작들을 준비하는데 제가 아까 처음에 말씀드린 어떤 나노 물질이나 유체 역학적인 것들 그다음에 동아시아의 어떤 신화들 철학들 이런 것들을 이렇게 융합하는 그런 시도들을 하고 있어요. 당연히 이제 과학적인 어떤 부분들도 들어가게 되고요. 그래서 그런 작업들을 한창 이제 준비 중입니다.

나혜인 PD: 멜버른 과학 미술관에서 오는 12월 2일까지 진행되고 있는 전시 Dark Matters 즉, 암흑 물질에 크로마 V라는 작품을 전시하고 계신 한국의 김윤철 작가님 오늘 멀리 한국에서 함께 했습니다. 작가님, 시간 내 주셔서 고맙습니다.

김윤철 작가: 네. 고맙습니다. (끝)

![[THE ROSE] TEASER POSTER#1_EMBARGO DEC.23 14_00 KST.jpg](https://images.sbs.com.au/dims4/default/30ea3dc/2147483647/strip/true/crop/4447x2501+0+2188/resize/1280x720!/quality/90/?url=http%3A%2F%2Fsbs-au-brightspot.s3.amazonaws.com%2F0b%2Fa3%2Ff45cf40c4dac9dd976223398c441%2Fthe-rose-teaser-poster-1-embargo-dec-23-14-00-kst.jpg&imwidth=1280)