在澳大利亚,八小时工作制、双休等工人权益早已被视为理所当然,几乎无需多言。

但是在一百年前,尤其是在白澳政策和种族主义盛行的历史背景下,这些看似基本的权益,对当时的移民工人来说却遥不可及。

在争取工人权益的运动中,一个华人工会——华人工匠工会(Chinese Cabinet Makers’ Union)发挥了不可磨灭的作用。

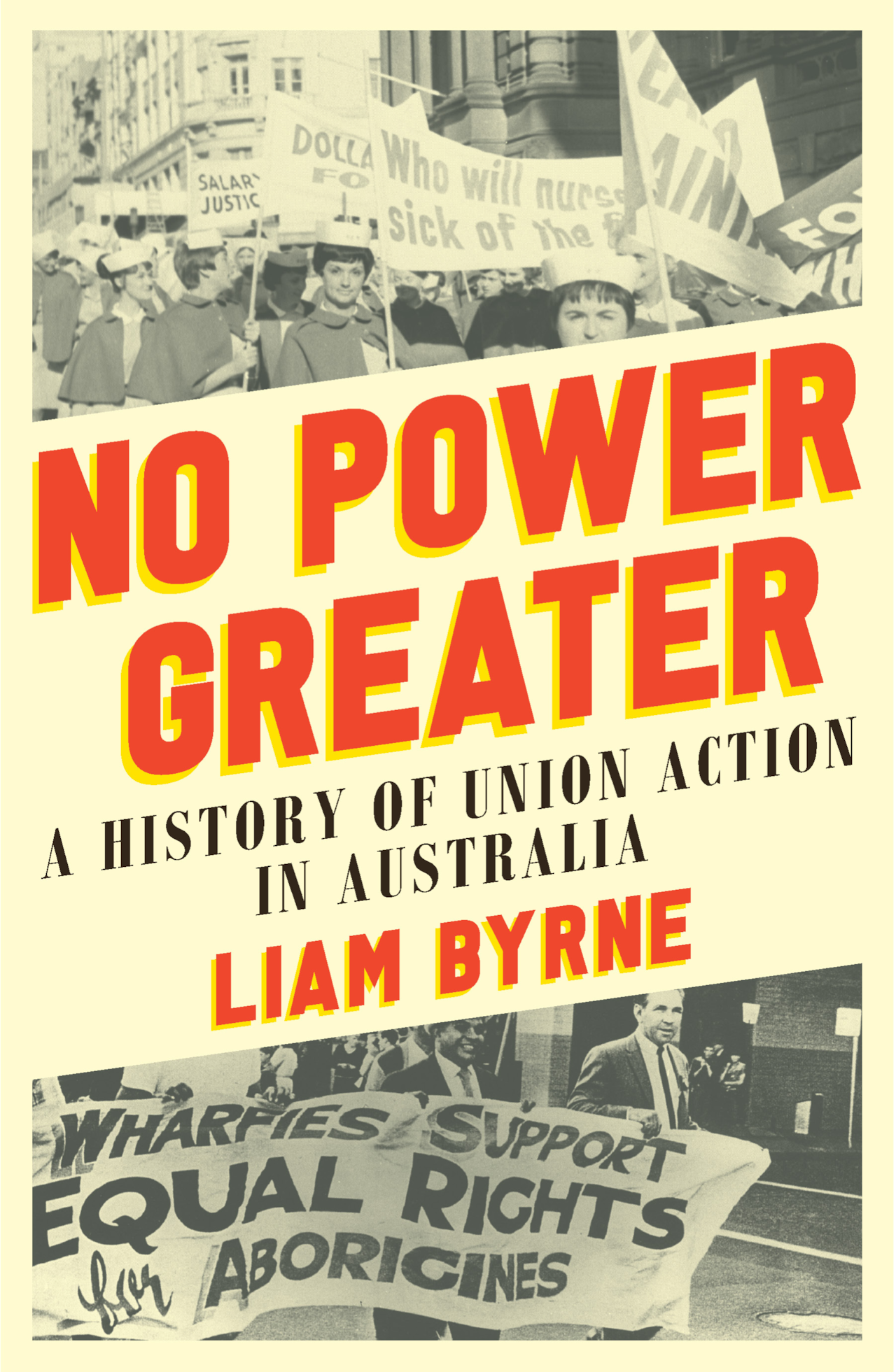

墨尔本大学历史与哲学研究学院荣誉成员利亚姆·伯恩(Liam Byrne)博士把这段历史写入了新书《No Power Greater - A History of Union Action in Australia》中。

对抗种族主义

伯恩博士介绍,在19世纪80至90年代,华人工匠工会至少发动了三次可证实的罢工行动。

他们成功争取到每周工作不超过50小时、周日不上班,以及提高工人工资等成果。在伯恩博士看来,这些罢工和劳动成果极具历史意义。

仅仅是成立自己的工会,他们已经是在挑战种族主义的排斥。因为在那个时期,种族主义使得‘华人劳工和其他劳工一样有权组织起来、为自己的劳动权益发声’这种最基本的观念,并不被欧裔主导的工人运动认可,也不被保守派接受。

“这正是澳大利亚种族主义运行方式中的一个核心特征:否认少数族裔群体表达自己真实处境的权利,否认他们以自己的方式发声、被倾听的权利,”他说,“因此,华人劳工建立自己的组织是至关重要的。”

在伯恩博士看来,通过建立工会,华人劳工们也打破了另一种种族主义的刻板印象、一种“同质化”的认知——所有华人都是一样的,拥有相同的经历和利益。

READ MORE

白澳时代 “隐藏人物”:那个叫Hop Lin Jong的华人女子的一生

在白澳政策的背景下,华人工匠工会通过组我组织争取行业权益。19世纪90年代起,华人工会还积极参与反对“工厂法”中包含的一系列种族歧视性条款。

尽管如此,当时欧裔主导的工运并不支持华人工会的这些行动,也并不承认华人罢工与起工人斗争相关。

“书中有一个令人感慨的情节:1890年爆发了一场海员大罢工,华人工匠工会曾筹集资金,打算捐赠给罢工工人。这是华人工会向更广泛的劳工运动表达团结的行为,是他们希望融入整体工人斗争的一个声明,”伯恩博士说。

然而,欧洲裔主导的同业工会——也就是与华人工会存在竞争关系的工会——对此大发雷霆,并设法让这笔捐款被退回、遭到拒绝。

“华人工会是真诚地在寻求与更大范围的劳工运动建立联系,但却遭到了对方明确的拒绝,甚至是敌对态度的回应。”

纳入主流历史叙事

在伯恩博士看来,华人劳工发动的行业行动本应对澳大利亚工人权益抗争史有着历史性的转折意义,但现实却并非如此。

他指的是一场发生于1903年、持续两个月、由华人工匠工会在墨尔本发起的罢工。当时,华人雇主们成立了一个行业组织,或将对工人工资和工作条件等抗争成果发起反击。

“这是一场非常艰苦而重大的斗争。雇主们甚至从悉尼调来工人,试图破坏罢工。但在整个过程中,华人工人们始终团结一致,并在极其困难的情况下取得了胜利。”

伯恩博士将这次运动称为“一场非常关键的胜利”。工人们不仅守住了权益,还推进了自己的诉求——如果这是其他主流工会组织的胜利,肯定会在当时的劳工媒体中得到铺天盖地的报道。

我认为这说明了一个非常关键的问题,不仅是当时的偏见,也让我们认识到:我们必须将工人斗争理解为一个更广阔的整体,而不仅仅是传统历史书中选取的那一小部分。

华人工匠工会后续如何?它如何影响到如今华人与工会的关系?

请点击收听采访:

欢迎下载应用程序SBS Audio,订阅Mandarin。

您也可以通过YouTube、Apple Podcasts、Spotify等平台随时收听SBS普通话播客,在 YouTube, X , Instagram,微博和微信平台关注SBS中文,了解更多澳洲新闻。