Key Points

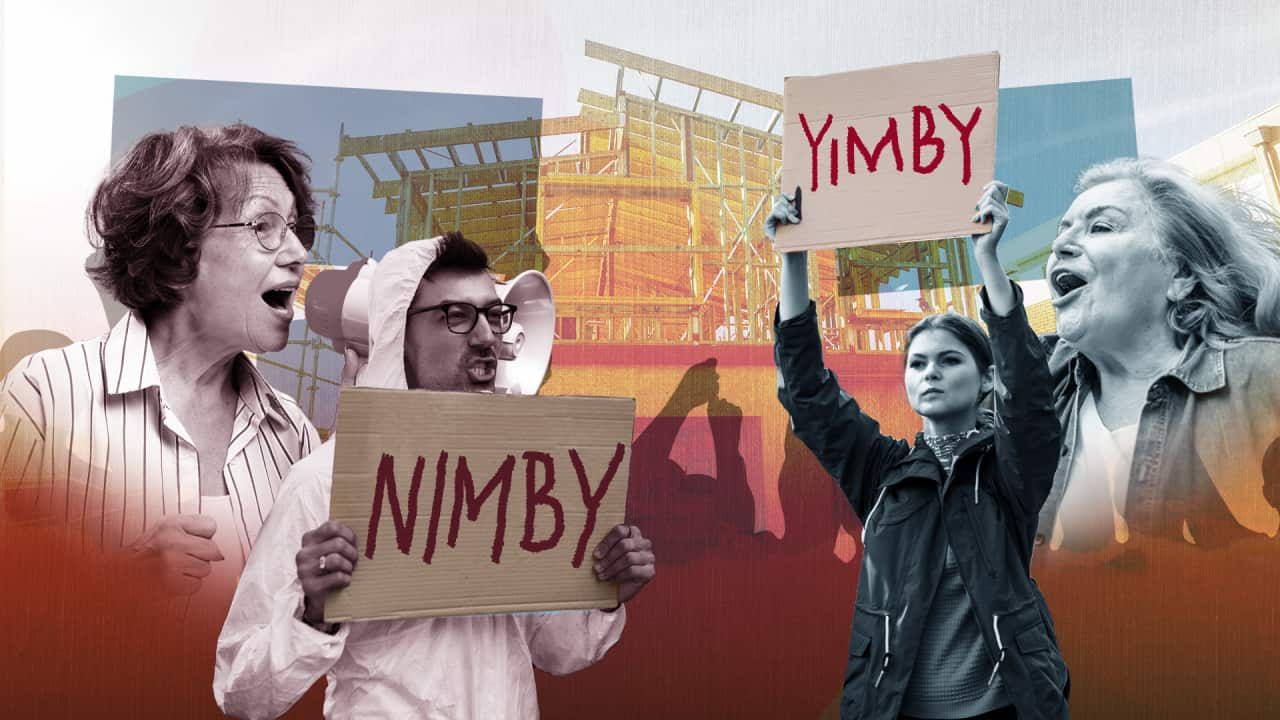

- 호주 주택난 속 ‘YIMBY·NIMBY·BIMBY’ 신조어 확산…개발 찬반 갈등 격화

- 시드니·멜번 등 주요 도시서 주민 단체들 “우리 동네 개발 방식 우리가 정한다”

- 전문가 “세대·계층 간 갈등이 근본 원인… 주택 정책 구조 개혁 필요”

유화정 PD: 오늘 친절한 경제에서는 요즘 호주 전역에서 뜨거운 논쟁이 되고 있는 ‘주택 개발 갈등’ 이야기를 해보겠습니다. 호주 주택난을 해결하려는 정부의 개발 계획이 곳곳에서 주민 반발을 불러일으키고 있는데요, 이 과정에서 서로 다른 시민 집단, 이른바 ‘님비(NIMBY)’, ‘임비(YIMBY)’, ‘빔비(BIMBY)’족이 등장했습니다. 이들 세 집단이 무엇을 의미하는지, 그리고 왜 이 논쟁이 중요한지 살펴봅니다. 홍태경 PD 나와 있습니다.

먼저 새로운 신조어, 이들 용어부터 간단히 정리하고 시작해야 할 것 같네요.

홍태경 PD: 네 우선 님비족이라는 단어는 많이 들어보셨을 겁니다.

NIMBY는 Not In My Backyard, “내 뒷마당에는 안 된다”라는 뜻입니다. 개발이나 아파트 건립을 할 때 자신의 동네에는 하지 말라는 입장을 내세우는 것이죠. 보통 조용한 주거 지역을 유지하고 싶은 주민들이 많은 곳에 해당합니다.

YIMBY는 Yes In My Backyard, 반대로 “우리 동네에도 허용하자”는 입장입니다. 주택 부족을 해결하려면 더 높은 밀도의 주택이 필요하다고 주장하는 젊은 세대, 세입자 중심으로 형성된 그룹이 이에 해당합니다.

마지막으로 BIMBY, Better In My Backyard 혹은 Build In My Backyard 의 약자인데요 즉, “내 지역에도 지을 수는 있지만, 적절한 규모와 설계, 주민 의견 반영이 전제가 되어야 한다”는 입장을 내세우는 사람들입니다.

유화정 PD: 이제 님비족만이 아니라 임비, 빔비까지 다양한 집단 형태가 등장했군요. 이러한 현상이 최근 시드니에서도 아주 크게 논란이 됐죠?

홍태경 PD: 시드니 이너웨스트 카운슬, 즉 서부 지역에서 3만 채의 신규 주택 건설 계획을 두고 의회 표결이 있었는데, 그 현장이 정말 뜨거웠습니다.

SBS가 만난 에밀리 록우드 씨는 시드니 YIMBY 회원인데요, 그날 아이들과 함께 회의장에 앉아있었는데 “분위기가 완전히 전쟁터 같았다”고 표현했습니다. 의회가 새 주택 구역을 허가하려 하자, 반대하는 주민들이 “지역을 팔아넘긴다”며 고성을 질렀고, 노동당 의원들이 이 계획에 찬성하는 발언을 하자 “말도 안된다”며 야유까지 터져 나왔다고 합니다. 찬성·반대가 팽팽했지만, 결국 노동당 의원 한 표 차이로 통과됐습니다.

유화정 PD: 어떤 개발 계획이었나요?

홍태경 PD: 이 계획은 25개 교외 지역에 약 18만 6천 명의 주민을 관할하고 있는 서부 지역에 최대 3만 채의 주택을 추가하는 내용은 담고 있습니다. 교통 허브와 주요 도로 주변에 6층에서 11층 사이의 새로운 주거용 용도지구를 지정하는 것을 포함하는 시의회의 공정한 미래 계획(Fairer Future Plan)이라는 이름으로 노동당 의원들이 다수당 지위를 활용한 결과 녹색당, 자유당, 그리고 무소속 의원들의 반대에 맞서 한 표 차이로 간신히 통과시켰습니다.

유화정 PD: 그럼 반대 쪽은 님비족들인건가요?

홍태경 PD: 이들은 님비보다는 빔비족에 가까운 세력들입니다. 지역사회 단체 세이브 마릭빌(Save Marrickville)의 회원인 앨리스(가명) 씨는 SBS 뉴스와의 인터뷰에서 계획이 통과된 것은 놀랍지 않지만, 반대표를 던진 의원들에게 감사하다고 전했습니다.

세이브 마릭빌은 '내 뒷마당에는 더 좋은 것을'(Better in my backyard, BIMBY) 전략을 지지하는 서부 지역 사회 단체들의 모임인 ‘더 나은 미래 연합(Better Future Coalition)’의 일원입니다. 이들은 BIMBY 전략에 따라 적절한 규모와 밀도의 개발, 그리고 의미 있는 지역사회 협의를 요구합니다.

앨리스 씨는 "광활한 토지를 민간 부동산 개발업체와 투자자들에게 넘겨주는 것이 주택 가격 부담 위기를 해결하는 방법이라고 생각하지 않는다"고 말했습니다. 즉 “주택은 인간의 기본 권리이지만, 대규모 민간 개발이 주택난을 해결하진 못한다”는 주장인데요, "민간 부동산 개발업체는 저렴한 공공 주택을 만들기 위해 존재하는 것이 아니라 주주들의 이익을 창출하기 위해 존재하는 것"이라는 입장입니다.

즉, 무조건적인 고밀도 개발보다는 지역에 맞는 규모와 공공성, 그리고 주민과의 진정한 협의가 중요하다는 겁니다.

유화정 PD: 그럼 찬성 쪽, YIMBY 진영의 입장은 어떤가요?

홍태경 PD: 에밀리 록우드와 같은 YIMBY족들은 “주택 부족이 심각한데 언제까지 반대만 할 거냐”고 말합니다. 이번 표결 현장에는 60여 명의 YIMBY 회원들이 퇴근 후나 대학 수업을 마치고 달려와 “우리 지역의 젊은 세대가 더 이상 밀려나지 않게 하자”고 외쳤다고 합니다.

이들은 “높은 임대료와 젠트리피케이션(개발 정책으로 인해 고급 주거지역으로 변모하는 것)으로 세입자들이 내쫓기고 있다”며 “도시 안에서 살 권리도 기회의 문제이고 개발은 필요하다”고 주장합니다.

유화정 PD: 흥미로운 건 이런 운동들이 전통적인 정치 세력이 아니라 일반 주민들의 자발적인 참여로 확산되고 있다는 점이죠?

홍태경 PD: 맞습니다. 지역단체 YIMBY 멜번의 대표 조나단 오브라이언 씨는 “이건 실행 가능한 시민 운동이며, 기후운동보다 빠르게, 지역 차원에서 변화를 만들 수 있다”고 말합니다.

“시의회에 가서 7층짜리 아파트 허가안에 ‘찬성합니다’라고 직접 말할 수 있고 실제로 그렇게 하면 정책을 바꿀 수 있다”는 건데요, 즉, 거창한 정치보다 현장 참여가 즉각적인 변화를 만든다는 주장입니다. 이런 소규모 시민운동이 요즘 호주 전역으로 확산되고 있습니다.

유화정 PD: 호주 교외 지역이 인구 측면에서 큰 변화가 일어나고 있는 시점에서 주 정부가 주택 위기를 해결하기 위한 계획을 발표하게 되면 내가 사는 지역에 어떤 변화가 있을지 혹은 진행되지 않을지 지역사회의 관심이 행동으로 이어지는 상황이군요. 또 다른 사례들도 알아볼까요?

홍태경 PD: NSW 정부가 시드니 동부의 부유한 지역인 울라라(Woollahra)에 새로운 기차역을 건설하고 건물 높이를 높이려는 계획으로 "유해한 남성성(toxic masculinity)"을 보인다는 비난을 받기도 했고, 빅토리아 주 정부도 유사한 용도 변경 계획을 세웠다가 브라이튼(Brighton)의 베이사이드 교외 지역에서 시위를 촉발했습니다.

이러한 시민 행동에 참여하는 많은 구성원들과 심지어 단체 설립자와 임원들조차도 이전에 어떤 형태의 사회 운동에도 참여한 적이 없는 부류가 많다고 합니다.

록우드 씨는 시드니의 YIMBY 커뮤니티가 최근 몇 년 동안 엄청나게 성장했고, 주택 문제 해결을 위한 논의가 훨씬 더 흔해지고 있다고 말했습니다.

YIMBY 멜번의 조나단 오브라이언 씨도 주택 개발을 주장하는 것은 쉽게 실행 가능하고 사람들에게 실질적인 문제로 "이길 수 있는" 사회운동의 한 형태로 매력적으로 느껴질 수 있다고 설명했습니다.

유화정 PD: 그런데 ‘님비(NIMBY)’라는 말, 요즘은 부정적인 의미로 쓰이기도 하죠?

홍태경 PD: 네, 이 단어가 ‘개발 반대론자’를 낙인찍는 말로 사용되면서 논란이 되고 있습니다. 시드니 덜위치힐(Dulwich Hill)의 지역 단체 세이브 덜리(Save Dully)의 마고 캐시먼 씨는 “NIMBY, YIMBY라는 용어는 너무 단순화된 언어”라고 지적합니다.

“이 문제는 그렇게 단순하지 않은데, 언론과 정치인이 그런 단어를 쓰는 건 오히려 대화를 막는 것”이라고 지적했습니다.

반면, YIMBY 멜번의 오브라이언은 그럼 뭐라고 부르는 것이 좋냐고 반박합니다. “‘현상 유지에 집착하는 사람’? 자신은 주택난을 이해하지만 자기 동네는 예외로 하려는 사람’이라고 불러야 하냐고 반박했습니다.

유화정 PD: 결국 양쪽 다 감정적으로 예민해진 상황이 되는 것 같네요. 이런 논쟁을 도시계획 전문가들은 어떻게 보고 있을까요?

홍태경 PD: 웨스턴 시드니대 아와이스 피라차 교수는 “NIMBY들은 주로 부유하고 백인 중심의 교외 지역에 많다”고 분석합니다. “그들은 조직화되어 있진 않지만, 실질적으로 개발을 늦추는 ‘보이지 않는 힘’이 되고 있다.”는 분석입니다. 또 “NIMBY는 나쁜 단체가 아니라, 시간과 자원이 많은 세대의 목소리”라고 했습니다.

반면 YIMBY는 젊고 직장 중심적인 세대가 주도하고 있죠. 결국 이러한 대립은 세대 간, 계층 간의 갈등이라는 분석입니다.

유화정 PD: 그렇다면 이런 지역 갈등의 근본 원인은 어디 있을까요?

홍태경 PD: 결국은 연방 정부의 세금 제도와 주택 정책 실패 때문이라는 지적이 많습니다. 지방정부는 할 수 있는 권한이 제한되어 있고, 진짜 문제는 투자 중심의 부동산 구조에 있다는 건데요, 앞서 인터뷰에서 앨리스 씨는 “시민들이 거리로 나설 수밖에 없는 건 연방 정부가 제 역할을 못했기 때문이다”라고 비판했는데요 즉, 지역 단체 간 싸움이 아니라 국가 차원의 주택 접근성 개혁이 필요하다는 주장입니다.

유화정 PD: 결국 이번 논쟁은 단순히 “아파트를 찬성하냐, 반대하냐”의 문제가 아니라, “우리 사회가 어떤 도시에서, 어떤 형태로 함께 살 것인가”에 대한 질문 같아요.

홍태경 PD: 맞습니다. YIMBY, NIMBY, BIMBY… 이 세 단어는 결국 주거의 가치, 공동체의 방향, 세대 간 공존에 대한 이야기입니다. 누군가의 뒷마당이 아니라 ‘우리 모두의 도시를 어떻게 만들 것인가’ 그 대화가 필요한 시점입니다.

유화정 PD: 오늘 친절한 경제, ‘호주 주택 갈등의 새로운 얼굴들, YIMBY·NIMBY·BIMBY 이야기’ 함께 했습니다.

상단의 오디오를 재생하시면 오디오를 다시 들으실 수 있습니다.

호주 공영방송 SBS(Special Broadcasting Service) 한국어 프로그램의 페이스북과 인스타그램을 팔로우하세요. 구글플레이와 애플 앱스토어에서 SBS Audio 앱을 다운로드할 수 있습니다.

매일 방송되는 한국어 프로그램 전체 다시듣기를 선택하시려면 이곳을 클릭하세요. SBS 한국어 프로그램 팟캐스트는 여기에서 찾으실 수 있습니다.